近代東アジアを明治年号で鑑みるスレ

▼ページ最下部

https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%88%97%E5%...

明治元年は1868年1月25日 – 1869年2月10日

明治時代は海外ネタメインで、国内ネタは江戸時代(マイナス年号)や大正期~昭和20年あたりまで

なお 旧暦→明治改暦 とか 0年という年は存在しない 件もあるので1年ぐらいのズレは気にしない事にする

では最初に

明治-40年 化政文化 江戸時代後期に発展した町人文化:浮世絵、歌舞伎、天保の改革、遠山の金さん

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E6%94%BF%E6%96%...

明治元年は1868年1月25日 – 1869年2月10日

明治時代は海外ネタメインで、国内ネタは江戸時代(マイナス年号)や大正期~昭和20年あたりまで

なお 旧暦→明治改暦 とか 0年という年は存在しない 件もあるので1年ぐらいのズレは気にしない事にする

では最初に

明治-40年 化政文化 江戸時代後期に発展した町人文化:浮世絵、歌舞伎、天保の改革、遠山の金さん

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E6%94%BF%E6%96%...

※省略されてます すべて表示...

科学的人種差別(奴隷制の正当性根拠)

科学的人種差別(奴隷制の正当性根拠) WW2後、理論と行動における科学的人種差別は、特にユネスコの初期の反人種差別声明「人種問題」(1950年)で正式に非難された。

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_racis...

>>46

>>46 土客械闘(とかくかいとう)とは客家と本地人との対立を指す。広東省・広西省・福建省・江西省・湖南省・台湾などで発生した。類似の対立構造は明朝中期から見受けられるが、衝突の大部分は清末に発生した。>>8

珠江デルタの客家人たちは、清軍による天地会蜂起の鎮圧に協力した。清軍は蜂起の参加者を完全に掃討するため、本地人の村を襲撃することを決定。これにより客家と本地人の対立は一層激化し、本地人たちは復讐のために客家人の村を襲撃した。村は守りを強化し、男たちは敵との戦いに集結した。戦闘は大規模な紛争に発展した。本地人の人口が客家を圧倒していたために、客家側の被害は甚大であった。清は矛盾の解決のために客家を分離する政策を取り、客家を広西省に再移住させた。その結果、五邑の客家の割合は3%にまで落ち込んだ。また敗北した客家人たちは、香港とマカオを経由して南アメリカやキューバに向けた苦力として人身売買の対象となった。客家と本地人の対立は、海外の華人社会では20世紀前半まで見受けることができた。

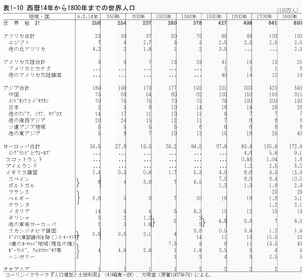

Japan has ALWAYS had a high population (relatively).

In 1800, Japan had 29 million people similar to Russia or France (some of the most populated countries on earth).

In 1940, Japan was at about 72 million compared to Britain at 48 million and Germany at 69 million.

Sure there was a huge growth after WW2 (but also, Japan was no where near as developed as Germany or Britain, economically).

Japan has been one of the most populated countries in the world since at least 1800. Even going as far back as 1600, the Tokugawa Shogunate was more populated than Russia, or the Polish-Lithuanian commonwealth. It had 13 million people compared to 8 million in Spain, 4 million in England and 9 million in Russia.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_popu...

http://pandora11.com/blog-entry-5023.htm...

In 1800, Japan had 29 million people similar to Russia or France (some of the most populated countries on earth).

In 1940, Japan was at about 72 million compared to Britain at 48 million and Germany at 69 million.

Sure there was a huge growth after WW2 (but also, Japan was no where near as developed as Germany or Britain, economically).

Japan has been one of the most populated countries in the world since at least 1800. Even going as far back as 1600, the Tokugawa Shogunate was more populated than Russia, or the Polish-Lithuanian commonwealth. It had 13 million people compared to 8 million in Spain, 4 million in England and 9 million in Russia.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_popu...

http://pandora11.com/blog-entry-5023.htm...

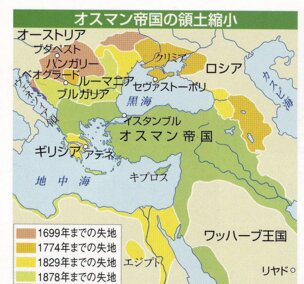

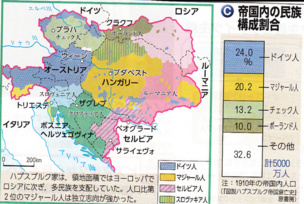

>>58 バルカン半島のオスマン帝国領は1699年のカルロヴィッツ条約以降縮小・解体に向かい、それに伴ってこの地域へのオーストリアとロシアの進出が始まり、また1821年以降のギリシャの独立運動などに代表されるように、バルカン諸民族が独立に向けて活発化するようになる。オスマン帝国治下のバルカン半島の民族分布は複雑に錯綜しており、これらの民族が国民国家を形成しようとする場合、その領域の決定には民族問題が不可避に関わる状況であった。このような状況に際し、ヨーロッパ列強はバルカン半島の紛争に介入して、一国がオスマン帝国との外交関係において「一人勝ち」する構造を排除することで、各国の利害を調整しパワーバランスの維持に努めた。またオスマン帝国側もヨーロッパの国際関係を利用して自国の領土と利益を守るために主体的に外交紛争に関わった。これら「東方」の状況は、同時に、ヨーロッパ諸国自体の政策に影響する側面も持ち、とくに1853クリミア戦争は各国の政治・経済状況に顕著な影響を及ぼした。→東方問題

>>58 バルカン半島のオスマン帝国領は1699年のカルロヴィッツ条約以降縮小・解体に向かい、それに伴ってこの地域へのオーストリアとロシアの進出が始まり、また1821年以降のギリシャの独立運動などに代表されるように、バルカン諸民族が独立に向けて活発化するようになる。オスマン帝国治下のバルカン半島の民族分布は複雑に錯綜しており、これらの民族が国民国家を形成しようとする場合、その領域の決定には民族問題が不可避に関わる状況であった。このような状況に際し、ヨーロッパ列強はバルカン半島の紛争に介入して、一国がオスマン帝国との外交関係において「一人勝ち」する構造を排除することで、各国の利害を調整しパワーバランスの維持に努めた。またオスマン帝国側もヨーロッパの国際関係を利用して自国の領土と利益を守るために主体的に外交紛争に関わった。これら「東方」の状況は、同時に、ヨーロッパ諸国自体の政策に影響する側面も持ち、とくに1853クリミア戦争は各国の政治・経済状況に顕著な影響を及ぼした。→東方問題 「東方問題」の期間には、1789年のフランス革命とその後のナポレオン戦争の進展により国民主義の風潮が全ヨーロッパに波及し、国民国家を求める意向を無視してイタリアを分裂状態にとどめておくことは困難になってきた。ハプスブルク家オーストリアの従来の政策は、バルカン・東欧方面への拡大と中欧・南欧(ドイツ・イタリア)方面への拡大との二方面の選択肢があった。しかし、イタリアでは国民主義の運動がオーストリアの影響力の排除を望むかたちとなって現れ、ドイツ方面への進出にはプロイセンという有力な対抗勢力が存在した。結局はドイツ帝国成立(1871年)によりオーストリアはドイツの統合からはずされ、最終的にアウスグライヒ体制(すなわちオーストリア・ハンガリー帝国、1867年成立)を形成するといったように、この時期を通じて東欧の大国を目指す路線が徐々に明確となった。

「東方問題」の期間には、1789年のフランス革命とその後のナポレオン戦争の進展により国民主義の風潮が全ヨーロッパに波及し、国民国家を求める意向を無視してイタリアを分裂状態にとどめておくことは困難になってきた。ハプスブルク家オーストリアの従来の政策は、バルカン・東欧方面への拡大と中欧・南欧(ドイツ・イタリア)方面への拡大との二方面の選択肢があった。しかし、イタリアでは国民主義の運動がオーストリアの影響力の排除を望むかたちとなって現れ、ドイツ方面への進出にはプロイセンという有力な対抗勢力が存在した。結局はドイツ帝国成立(1871年)によりオーストリアはドイツの統合からはずされ、最終的にアウスグライヒ体制(すなわちオーストリア・ハンガリー帝国、1867年成立)を形成するといったように、この時期を通じて東欧の大国を目指す路線が徐々に明確となった。 一方で、17世紀後半からピョートル1世のもとで近代化政策を推し進めたロシアは、大北方戦争での勝利者となり(1721年)、積極的に黒海への南下を図り、同時にドナウ川沿岸にも影響を及ぼそうとしていた。このことが、「東方問題」の時期には、同地域に影響を拡大しようとしていたオーストリアとの利害対立を生じさせた。またこの期間、イギリスは自国と植民地インドを媒介する地中海経路を確保しようとしており、伝統的に地中海に大きな影響力を保持しているフランスはイギリスと対立する傾向にあった。このようなヨーロッパの状況を背景に、オスマン帝国の支配領域をめぐって「東方問題」という外交問題が発生した。「東方問題」が顕在化するのは、ロシアが黒海沿岸のアゾフをめぐってオスマン帝国と交戦した1736年露土戦争である。この戦争では、ヨーロッパの勢力均衡が著しく損なわれるのを防ぐために紛争の当事者以外が「東方」をめぐる紛争に介入するという「東方問題」の基本的な構造が現れた。以後「東方」をめぐる数々の紛争の解決にあたって、オスマン帝国とヨーロッパ列強との外交によってヨーロッパの勢力均衡を実現するという構造が見られるようになり、「東方問題」はヨーロッパ近代外交の主要な一角を形成した。

一方で、17世紀後半からピョートル1世のもとで近代化政策を推し進めたロシアは、大北方戦争での勝利者となり(1721年)、積極的に黒海への南下を図り、同時にドナウ川沿岸にも影響を及ぼそうとしていた。このことが、「東方問題」の時期には、同地域に影響を拡大しようとしていたオーストリアとの利害対立を生じさせた。またこの期間、イギリスは自国と植民地インドを媒介する地中海経路を確保しようとしており、伝統的に地中海に大きな影響力を保持しているフランスはイギリスと対立する傾向にあった。このようなヨーロッパの状況を背景に、オスマン帝国の支配領域をめぐって「東方問題」という外交問題が発生した。「東方問題」が顕在化するのは、ロシアが黒海沿岸のアゾフをめぐってオスマン帝国と交戦した1736年露土戦争である。この戦争では、ヨーロッパの勢力均衡が著しく損なわれるのを防ぐために紛争の当事者以外が「東方」をめぐる紛争に介入するという「東方問題」の基本的な構造が現れた。以後「東方」をめぐる数々の紛争の解決にあたって、オスマン帝国とヨーロッパ列強との外交によってヨーロッパの勢力均衡を実現するという構造が見られるようになり、「東方問題」はヨーロッパ近代外交の主要な一角を形成した。 ギリシャ独立戦争(1821年~)では、各国政府が当初介入に消極的であったのにもかかわらず、世論の後押しによって主要な政治問題に発展した。「東方問題」が最も活発化した時期と考えられるのがクリミア戦争(1853年~)で、「東方」において英仏とロシアは全面的に軍事衝突し、これが戦後のヨーロッパの政治状況にまで大きな影響を及ぼすこととなった。1878年のベルリン会議によって列強間の利害問題としての「東方問題」に一応の決着がつけられ、1880年代のヨーロッパは「ビスマルク体制」のもとで一応の安定がもたらされたかに思われた。しかし実際にはバルカン諸民族はこのベルリン会議の決着に納得しておらず、バルカン半島は紛争の火種を抱えて「ヨーロッパの火薬庫」でありつづけた。

ギリシャ独立戦争(1821年~)では、各国政府が当初介入に消極的であったのにもかかわらず、世論の後押しによって主要な政治問題に発展した。「東方問題」が最も活発化した時期と考えられるのがクリミア戦争(1853年~)で、「東方」において英仏とロシアは全面的に軍事衝突し、これが戦後のヨーロッパの政治状況にまで大きな影響を及ぼすこととなった。1878年のベルリン会議によって列強間の利害問題としての「東方問題」に一応の決着がつけられ、1880年代のヨーロッパは「ビスマルク体制」のもとで一応の安定がもたらされたかに思われた。しかし実際にはバルカン諸民族はこのベルリン会議の決着に納得しておらず、バルカン半島は紛争の火種を抱えて「ヨーロッパの火薬庫」でありつづけた。 >>5

>>5 Sundown towns(sunset towns, gray towns, sundowner townsとも)は

米国における白人だけの自治体または地区を指す。差別的な地方法、脅迫、暴力などを用いて非白人を排除する、一種の人種隔離政策を実施していた町である。1950年代以前に最も蔓延していた。この用語が使われるようになったのは、「有色人種」に対し日没までに町を去るよう指示する標識があったためである。サンダウン郡とサンダウン郊外も創設されました。 1968年の公民権法成立に伴い、サンダウン法は違法となりましたが、一部の評論家は、21世紀の特定の慣行がサンダウンタウンの修正版を存続させていると主張しています。これらの現代的な慣行には、地方警察や保安官事務所による人種プロファイリング、公共芸術の破壊行為、民間人による嫌がらせ、ジェントリフィケーションなどが含まれます。

差別的な政策や行動によって、サンダウンタウンと、人口統計上の理由で黒人住民がいない町が区別される。歴史的に、新聞記事、郡の歴史、公共事業促進局のファイルによって、サンダウンタウンであることが確認されてきた。この情報は、税務記録や米国国勢調査記録によって裏付けられており、黒人が存在しない、あるいは2回の国勢調査の間に黒人人口が急激に減少していることが示されている。

[YouTubeで再生]

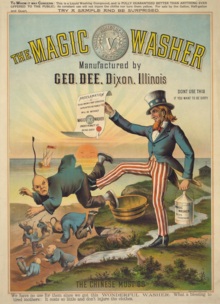

Nadir of American race relations/アメリカの人種関係のどん底

Nadir of American race relations/アメリカの人種関係のどん底

アフリカ系アメリカ人の歴史、そしてアメリカ合衆国の歴史において、1877年のレコンストラクション(南北戦争で奴隷制のシステムが崩壊した後の問題解決期を意味する米国史の用語)の終わりから20世紀初頭までの期間であり、この期間には、国内の人種差別、特に黒人に対する人種差別が、国家史上他のどの期間よりも公然と、そして顕著に表れた。この期間中、アフリカ系アメリカ人はレコンストラクション中に獲得した公民権の多くを失い、黒人に対する暴力、リンチ、人種隔離、合法化された人種差別、そして白人至上主義の表現はすべて増加した。アジア系アメリカ人とヒスパニック系アメリカ人もまた、こうした感情から逃れられなかった。

2006年ジェームズ・W・ローウェンの見解では、真のどん底は、1890年頃に北部の共和党員が南部の黒人の権利支持をやめたときに始まり、1941年に米国が第二次世界大戦に参戦するまで続いた。この期間は、1873年の金融恐慌と綿花価格の継続的な下落に続き、金ぴか時代と進歩主義時代の両方と重なり、全国的なサンダウンタウン現象によって特徴づけられ、いわゆる黄禍論への恐怖から生じた反中国人差別、より広範な反アジア人差別の最悪期でもあった。これには、チャイナタウンやデンバーの破壊などアメリカ西海岸での嫌がらせや暴力、またカナダにおける反アジア人差別、特に1882年の中国人排斥法の可決後の

Nadir of American race relations/アメリカの人種関係のどん底

Nadir of American race relations/アメリカの人種関係のどん底 アフリカ系アメリカ人の歴史、そしてアメリカ合衆国の歴史において、1877年のレコンストラクション(南北戦争で奴隷制のシステムが崩壊した後の問題解決期を意味する米国史の用語)の終わりから20世紀初頭までの期間であり、この期間には、国内の人種差別、特に黒人に対する人種差別が、国家史上他のどの期間よりも公然と、そして顕著に表れた。この期間中、アフリカ系アメリカ人はレコンストラクション中に獲得した公民権の多くを失い、黒人に対する暴力、リンチ、人種隔離、合法化された人種差別、そして白人至上主義の表現はすべて増加した。アジア系アメリカ人とヒスパニック系アメリカ人もまた、こうした感情から逃れられなかった。

2006年ジェームズ・W・ローウェンの見解では、真のどん底は、1890年頃に北部の共和党員が南部の黒人の権利支持をやめたときに始まり、1941年に米国が第二次世界大戦に参戦するまで続いた。この期間は、1873年の金融恐慌と綿花価格の継続的な下落に続き、金ぴか時代と進歩主義時代の両方と重なり、全国的なサンダウンタウン現象によって特徴づけられ、いわゆる黄禍論への恐怖から生じた反中国人差別、より広範な反アジア人差別の最悪期でもあった。これには、チャイナタウンやデンバーの破壊などアメリカ西海岸での嫌がらせや暴力、またカナダにおける反アジア人差別、特に1882年の中国人排斥法の可決後の

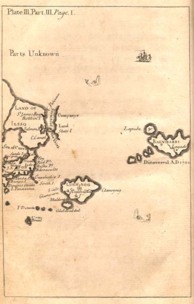

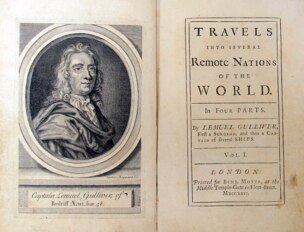

1726年に初版が出版された、ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』には日本が登場する。

1726年に初版が出版された、ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』には日本が登場する。 日本とオランダは常に対照性を成して描かれており、18世紀初頭、農業国から通商国家へと変貌を遂げつつあったイギリスのあるべき姿を、これら両国がいわば陽画と陰画として示している。16世紀半ばの鉄砲伝来、キリスト教の布教から、1639年の南蛮(ポルトガル)船入港禁止による鎖国の完成に至るほぼ1世紀の間、西洋の文物は日本に盛んに流入した。イエズス会士の宗教的熱情に負う部分が大きく、その受容のレベルはかなりのものであったが、本作に先行する1669年アルノルドゥス・モンタヌスの『日本誌』(『東インド遣日使節紀行』)において日本人のキリシタン迫害の残酷さは強烈に印象付けられており、ヨーロッパ中心史観からすれば受け入れにくいことに、イエズス会の宣教にもかかわらずキリスト教化することのなかった日本が、戦国時代の内戦を乗り越え精緻な政治体制を築き上げ、キリスト教を禁じ弾圧までしていた江戸幕府の要求をオランダは日本との貿易を確保するために、次々と受け入れていた。『ガリヴァー旅行記』の日本人は海賊であっても、信義を守り、寛容でもあるように描かれ、貿易がもたらす社会の変化を、徹底的に通商を管理することで防ぎつつ、貴重な情報や物品だけを受け入れることで日本の鎖国政策は成功していた。

[YouTubeで再生]

第3篇の冒頭では、海賊船の一味として率先してガリヴァーらを傷つけようとするオランダ人にたいして、異教徒であり一般には残酷で且つ執念深いということにされている日本人船長が寛大さを示す図式が描かれ、しかも、この旅行記は長崎のあらゆるオランダ人は貿易のために合法的に来ている者であろうとなかろうと皆「踏み絵」をさせられていたことを前提としている。スウィフトが「日本」や「日本人」を用いたのはオランダ人に対する諷刺を強力にするためだと考えられ、第3巻の最後に日本を訪れたガリヴァーは、自分は遠い遠い世界の果てで難破して自力でラグナグまではやって来たオランダ商人だと名乗るが、オランダ人と同様に課せられる踏絵の儀式を前に皇帝に踏み絵を免除してもらうように嘆願する。すると皇帝はそのような申し出をするのはガリヴァーが初めてであり、おまえは本当にオランダ人なのか、キリスト教徒ではないのかと不審がるが、ラグナグ王の親書などで免除される。これは明らかに、商売のためなら信仰を平気で犠牲にするオランダ人に対する皮肉と見られ、おそらくイギリスの膨張的海外進出すら諷刺しているものと思われる。さらに、その行に関しては「イギリス人による一般的な反オランダ表象ではなく、またもちろん、スウィフトの反オランダ的意図による創作でもなく、むしろ、オランダ人自身の「そんなことで尻込み」しない自国民の勇気を讃えた記述をそのままなぞる形」であるという解釈もある。

第3篇の冒頭では、海賊船の一味として率先してガリヴァーらを傷つけようとするオランダ人にたいして、異教徒であり一般には残酷で且つ執念深いということにされている日本人船長が寛大さを示す図式が描かれ、しかも、この旅行記は長崎のあらゆるオランダ人は貿易のために合法的に来ている者であろうとなかろうと皆「踏み絵」をさせられていたことを前提としている。スウィフトが「日本」や「日本人」を用いたのはオランダ人に対する諷刺を強力にするためだと考えられ、第3巻の最後に日本を訪れたガリヴァーは、自分は遠い遠い世界の果てで難破して自力でラグナグまではやって来たオランダ商人だと名乗るが、オランダ人と同様に課せられる踏絵の儀式を前に皇帝に踏み絵を免除してもらうように嘆願する。すると皇帝はそのような申し出をするのはガリヴァーが初めてであり、おまえは本当にオランダ人なのか、キリスト教徒ではないのかと不審がるが、ラグナグ王の親書などで免除される。これは明らかに、商売のためなら信仰を平気で犠牲にするオランダ人に対する皮肉と見られ、おそらくイギリスの膨張的海外進出すら諷刺しているものと思われる。さらに、その行に関しては「イギリス人による一般的な反オランダ表象ではなく、またもちろん、スウィフトの反オランダ的意図による創作でもなく、むしろ、オランダ人自身の「そんなことで尻込み」しない自国民の勇気を讃えた記述をそのままなぞる形」であるという解釈もある。

第3篇の冒頭では、海賊船の一味として率先してガリヴァーらを傷つけようとするオランダ人にたいして、異教徒であり一般には残酷で且つ執念深いということにされている日本人船長が寛大さを示す図式が描かれ、しかも、この旅行記は長崎のあらゆるオランダ人は貿易のために合法的に来ている者であろうとなかろうと皆「踏み絵」をさせられていたことを前提としている。スウィフトが「日本」や「日本人」を用いたのはオランダ人に対する諷刺を強力にするためだと考えられ、第3巻の最後に日本を訪れたガリヴァーは、自分は遠い遠い世界の果てで難破して自力でラグナグまではやって来たオランダ商人だと名乗るが、オランダ人と同様に課せられる踏絵の儀式を前に皇帝に踏み絵を免除してもらうように嘆願する。すると皇帝はそのような申し出をするのはガリヴァーが初めてであり、おまえは本当にオランダ人なのか、キリスト教徒ではないのかと不審がるが、ラグナグ王の親書などで免除される。これは明らかに、商売のためなら信仰を平気で犠牲にするオランダ人に対する皮肉と見られ、おそらくイギリスの膨張的海外進出すら諷刺しているものと思われる。さらに、その行に関しては「イギリス人による一般的な反オランダ表象ではなく、またもちろん、スウィフトの反オランダ的意図による創作でもなく、むしろ、オランダ人自身の「そんなことで尻込み」しない自国民の勇気を讃えた記述をそのままなぞる形」であるという解釈もある。

第3篇の冒頭では、海賊船の一味として率先してガリヴァーらを傷つけようとするオランダ人にたいして、異教徒であり一般には残酷で且つ執念深いということにされている日本人船長が寛大さを示す図式が描かれ、しかも、この旅行記は長崎のあらゆるオランダ人は貿易のために合法的に来ている者であろうとなかろうと皆「踏み絵」をさせられていたことを前提としている。スウィフトが「日本」や「日本人」を用いたのはオランダ人に対する諷刺を強力にするためだと考えられ、第3巻の最後に日本を訪れたガリヴァーは、自分は遠い遠い世界の果てで難破して自力でラグナグまではやって来たオランダ商人だと名乗るが、オランダ人と同様に課せられる踏絵の儀式を前に皇帝に踏み絵を免除してもらうように嘆願する。すると皇帝はそのような申し出をするのはガリヴァーが初めてであり、おまえは本当にオランダ人なのか、キリスト教徒ではないのかと不審がるが、ラグナグ王の親書などで免除される。これは明らかに、商売のためなら信仰を平気で犠牲にするオランダ人に対する皮肉と見られ、おそらくイギリスの膨張的海外進出すら諷刺しているものと思われる。さらに、その行に関しては「イギリス人による一般的な反オランダ表象ではなく、またもちろん、スウィフトの反オランダ的意図による創作でもなく、むしろ、オランダ人自身の「そんなことで尻込み」しない自国民の勇気を讃えた記述をそのままなぞる形」であるという解釈もある。 江戸で将軍との拝謁を許されたガリヴァーは護衛をつけてもらいNangasac(長崎)へ移動、そこからオランダ船に乗って帰国し、日本から帰国するガリヴァーが乗った船の名が、1623年にアンボイナ事件の起きた土地であるアンボイナ号 (the Amboyna)と名付けられている。これはイギリスが海洋国家へ進むならば嫌悪すべきオランダを真似なければならず、対照的に貿易によらずして繁栄している日本は明らかにイギリスが進むべき方向ではありえない、実現不可能な理想郷、文字通りのユートピア(どこにもない場所)で、『ガリヴァー旅行記』に描かれた日本は、他の架空の国同様、18世紀ヨーロッパにとっての日本のイメージを集めて、オランダのイメージと対立するものとして構成されたものであることを表現している。

江戸で将軍との拝謁を許されたガリヴァーは護衛をつけてもらいNangasac(長崎)へ移動、そこからオランダ船に乗って帰国し、日本から帰国するガリヴァーが乗った船の名が、1623年にアンボイナ事件の起きた土地であるアンボイナ号 (the Amboyna)と名付けられている。これはイギリスが海洋国家へ進むならば嫌悪すべきオランダを真似なければならず、対照的に貿易によらずして繁栄している日本は明らかにイギリスが進むべき方向ではありえない、実現不可能な理想郷、文字通りのユートピア(どこにもない場所)で、『ガリヴァー旅行記』に描かれた日本は、他の架空の国同様、18世紀ヨーロッパにとっての日本のイメージを集めて、オランダのイメージと対立するものとして構成されたものであることを表現している。 最後にガリバーは『旅行記』を書いて出版した目的を語る。「親愛なる読者よ、わたしの十六年七ヵ月あまりにわたる旅の忠実な記録をここにお届けしよう。文章を飾るより、まず真実のみを語ることに重点を置いたつもりだ。ほかの旅行家たちのように、とうてい本当とは思えない不思議な話ばかりを並べれば、読者を驚かせることもできただろう。だが、わたしはありのままの事実を飾らずに記録する道を選んだ。読者を楽しませることではなく、真実を伝えることが主たる目的だったからだ。」

『ガリヴァー旅行記』は、アイルランドの風刺作家ジョナサン・スウィフトにより、仮名で執筆された風刺小説である。原版の内容が大衆の怒りを買うことを恐れた出版社により、大きな改変を加えられた初版が1726年に出版され、1735年に完全な版が出版された。

[YouTubeで再生]

18世紀のヨーロッパでは、外国語作品の翻訳がますます普及しました。仏↔英語は一般化し特にアラビア語からギリシャ語まで、ほぼすべての主要言語で書かれた作品も同様に急増しました。スクリブレス・クラブは18世紀初頭に結成されたロンドンを拠点とする作家たちの非公式な団体で、その中核の人物にジョナサン・スウィフトが居ました

18世紀のヨーロッパでは、外国語作品の翻訳がますます普及しました。仏↔英語は一般化し特にアラビア語からギリシャ語まで、ほぼすべての主要言語で書かれた作品も同様に急増しました。スクリブレス・クラブは18世紀初頭に結成されたロンドンを拠点とする作家たちの非公式な団体で、その中核の人物にジョナサン・スウィフトが居ました

スウィフトは駐オランダイギリス大使を務めたこともあるウィリアム・テンプル の秘書を1690年代に務めていたことがあり、オランダ経由の日本情報を得ていた可能性が指摘されている。

18世紀のヨーロッパでは、外国語作品の翻訳がますます普及しました。仏↔英語は一般化し特にアラビア語からギリシャ語まで、ほぼすべての主要言語で書かれた作品も同様に急増しました。スクリブレス・クラブは18世紀初頭に結成されたロンドンを拠点とする作家たちの非公式な団体で、その中核の人物にジョナサン・スウィフトが居ました

18世紀のヨーロッパでは、外国語作品の翻訳がますます普及しました。仏↔英語は一般化し特にアラビア語からギリシャ語まで、ほぼすべての主要言語で書かれた作品も同様に急増しました。スクリブレス・クラブは18世紀初頭に結成されたロンドンを拠点とする作家たちの非公式な団体で、その中核の人物にジョナサン・スウィフトが居ました スウィフトは駐オランダイギリス大使を務めたこともあるウィリアム・テンプル の秘書を1690年代に務めていたことがあり、オランダ経由の日本情報を得ていた可能性が指摘されている。

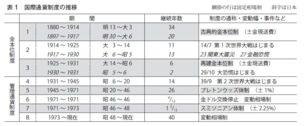

国際通貨制度の歩み 国際金本位制が成立するまで

国際通貨制度の歩み 国際金本位制が成立するまで 国内取引や国際取引に,各地域の多様な金属貨幣が,金銀の純度に応じ,そのときどきの金銀比価・相場によって使われた。そのほかに政府紙幣,中央銀行券,一般銀行の預金通貨も使われるようになった。

金本位制は,まず英国で,ナポレオン戦争が終わってしばらくした1816 年,戦費増大による正貨流出の恐れがなくなってから成立した。ついで1871 年,ドイツが,普仏戦争で得た賠償金をもとに金本位制に踏み切り,ドイツと密接な貿易関係にある北欧諸国が続いた。米国では南北戦争中に停止されていた金兌換が,1879 年に再開された。日本はドイツと同じ1871(明治4)年に新貨条例によって,形式は金本位制になった。日清戦争での賠償金をもとに,ちゃんとした金本位制になったのは1897(明治30)年10 月である。そして現在までの国際通貨制度の推移は,表1 のとおりで、金本位制は,第1次世界大戦で中断された。再建されたが,世界大恐慌を生み出した。景気回復のためには,金本位制を停止して,管理通貨制度に移る必要があった。しかし各国は,輸入を抑え,輸出を伸ばそうとして,為替切り下げ,関税引き上げを競い,第2 次世界大戦を招いた。こうしたことを反省して,ブレトンウッズ体制がつくられた。国内は,景気変動の緩和と完全雇用を目指す管理通貨制度,そして国際は,ドルに固定した為替相場で管理,というわけである。ところが,ドルがばらまかれて信用を失い,変動相場制になり,再建された固定相場制も成功せず,再び変動相場制に戻って40 年,今なお為替の競り合い(関税も)やマネーの暴走などが続いている。

>>69 兌換性(だかんせい、Convertibility)

が最初に重要な問題となったのは、貨幣供給において紙幣が実物貨幣に取って代わり始めた時期である。金本位制と銀本位制の下では、紙幣は額面どおりの価値で硬貨と交換できたが、破綻した銀行や政府は、準備金を過剰に保有することが多い。歴史的に見ると、銀行券は西欧諸国で共通の、あるいはよく似たパターンをたどってきた。もともと分散化され、さまざまな独立銀行から発行されていた紙幣は、次第に国家の管理下に置かれ、中央銀行の独占的特権となった。その過程で、銀行券は実物貨幣(金や銀)の代用品に過ぎないという原則は徐々に放棄されていった。金本位制のもとでは、たとえばブレトンウッズ体制の下では、発行銀行は自国通貨を金地金、または米ドルに交換する義務を負い、米ドルは1トロイオンスあたり35ドルの公定レートで金地金に交換できた。金準備の増加には限界があり、ドル供給が大きくインフレしたため、米国は1974年に金為替本位制と金地金兌換bullion convertibilityを廃止した。

現代の国際通貨体制では、通貨は発行者(政府や中央銀行)の不換紙幣に基づいて発行され、有形資産への兌換は保証されていない。

が最初に重要な問題となったのは、貨幣供給において紙幣が実物貨幣に取って代わり始めた時期である。金本位制と銀本位制の下では、紙幣は額面どおりの価値で硬貨と交換できたが、破綻した銀行や政府は、準備金を過剰に保有することが多い。歴史的に見ると、銀行券は西欧諸国で共通の、あるいはよく似たパターンをたどってきた。もともと分散化され、さまざまな独立銀行から発行されていた紙幣は、次第に国家の管理下に置かれ、中央銀行の独占的特権となった。その過程で、銀行券は実物貨幣(金や銀)の代用品に過ぎないという原則は徐々に放棄されていった。金本位制のもとでは、たとえばブレトンウッズ体制の下では、発行銀行は自国通貨を金地金、または米ドルに交換する義務を負い、米ドルは1トロイオンスあたり35ドルの公定レートで金地金に交換できた。金準備の増加には限界があり、ドル供給が大きくインフレしたため、米国は1974年に金為替本位制と金地金兌換bullion convertibilityを廃止した。

現代の国際通貨体制では、通貨は発行者(政府や中央銀行)の不換紙幣に基づいて発行され、有形資産への兌換は保証されていない。

トリスタンダクーニャ

トリスタンダクーニャ 1506年にポルトガルの探検家によって発見された南大西洋辺境の無人島で

大西洋中央海嶺上に位置する火山諸島トリスタンダクーニャ諸島の最大の島 現在はイギリスの海外領土

最初の確実な上陸は1643年オランダ東インド会社の船乗組で1656年には群島の最初の大まかな海図を作成した

徹底的な調査は1767年にフランスのコルベット艦 の乗組員によって行われた。

アメリカ独立戦争の勃発により13植民地への流刑囚の移送が停止された後、イギリスの刑務所は過密状態になり始め~島を調査が行われたがどの島も入植に適さないことを確かめた。

1816年イギリスは領有を確保するために守備隊を派遣し、諸島を併合し、南アフリカのケープ植民地の属国とした。これは、セントヘレナ島の牢獄からナポレオン・ボナパルトを解放しようとするいかなる試みにも、島が基地として利用されるのを防ぐための措置と説明された。

イザベラ・バードは富士山に望む際、本島に言及している

空気読むとかのレベルじゃねーよ。

西暦14年から1800年までの世界人口

西暦14年から1800年までの世界人口 コーリン・クラーク『人口増加と土地利用』(杉崎真一訳),大明堂(原著1967年刊)による

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Data/Popular2...

フランスは古代から穏やかな気候に優れ農業に適していたので人口統計は常に他の欧州地域とは違っていた。(12世紀には仏全土で「大開墾時代」と呼ばれるほどの農地拡大が起き13世紀には人口が激増した。パンデミックや戦争はあれど)フランスは近隣諸国よりも1世紀早く人口転換を完了した。18世紀から出生率が低下し始めた理由はすでに宗教色が薄れ、人々はますます個人主義的になりヴォルテール、ルソーなど啓蒙主義が始まり古風な社会モデルが薄くなり始めました。フランス革命により人々がコントロールを始めた主な理由が生まれました。今日私たちが知っているような財産は存在しなかったがフランス革命で封建法が制定され近代的な相続法が導入された。 1790年前は女の子は相続できず長子相続がルールだったが1793年には子供達の間で均等に分割することが義務付けられた。ここで重要なのは「均等」で、目的は土地を家族で守ること。それが主に農業社会ですべてを変えた。 収入や食べられるものは、あなたがするすべての土地の権利に依存するため、子供たちに小さな土地を残すことをあまり考えなくなります。フランスも18世紀の後半頃から産業革命を開始し、フランス革命の大規模な変化(給料とお金が貴族からブルジョワジーに移った)は、深刻な「アシニャ」危機のために成長は中断された。1815年以降フランスは産業革命を再開し、出生率は再び上昇し始め、成長が可能になりました。なぜならば、思い切った子供たちを工場に送ることができたからです。https://www.reddit.com/r/history/comments/8dma94/how_...

>>13

仏教からイスラム教へのシフトが進んだ13世紀から16世紀頃の貿易では、主に以下のような商品が取引されていました。

1. 東南アジア(インドネシア)からの輸出品(西方・東方へ)

香辛料:

クローブ(丁子): 特にモルッカ諸島(現在のマルク諸島)が主な産地でした。

ナツメグとメース: バンダ諸島などが産地でした。

コショウ(胡椒): ジャワ島やスマトラ島が主要な産地でした。

その他、シナモン、白檀、カンフル(樟脳)、樹脂、象牙、錫(すず)、金なども取引されていました。

2. アジア域内からの輸入品(インドネシアへ)

インドネシアの港には、アジア各地から様々な物資が集まりました。

インド産の綿織物や布地は、東南アジアで非常に需要が高く、主要な輸入品でした。アヘンも取引されていました。

中国から:陶磁器(磁器): 高品質な中国の陶磁器は、現地の支配層や富裕層に珍重されました。絹織物、武器なども輸入されていました。

その他の地域から:鉄製品(刀、鉈など)、奴隷なども地域内で取引されていました。

仏教からイスラム教へのシフトが進んだ13世紀から16世紀頃の貿易では、主に以下のような商品が取引されていました。

1. 東南アジア(インドネシア)からの輸出品(西方・東方へ)

香辛料:

クローブ(丁子): 特にモルッカ諸島(現在のマルク諸島)が主な産地でした。

ナツメグとメース: バンダ諸島などが産地でした。

コショウ(胡椒): ジャワ島やスマトラ島が主要な産地でした。

その他、シナモン、白檀、カンフル(樟脳)、樹脂、象牙、錫(すず)、金なども取引されていました。

2. アジア域内からの輸入品(インドネシアへ)

インドネシアの港には、アジア各地から様々な物資が集まりました。

インド産の綿織物や布地は、東南アジアで非常に需要が高く、主要な輸入品でした。アヘンも取引されていました。

中国から:陶磁器(磁器): 高品質な中国の陶磁器は、現地の支配層や富裕層に珍重されました。絹織物、武器なども輸入されていました。

その他の地域から:鉄製品(刀、鉈など)、奴隷なども地域内で取引されていました。

>>77

13世紀から16世紀にかけてのマレー半島の貿易の特徴と主な品目

貿易の特徴:中継貿易港マラッカの隆盛 西岸に位置するマラッカは、季節風の交わる地点にあり、インド洋と東アジアを結ぶ海上交易路の戦略的な要衝でした。

マラッカ王国(15世紀初頭建国)は、この立地を活かして繁栄した「港市国家」であり、以下のような膨大な種類の商品が取引される一大集積地(エンポリウム)でした。

マレー半島および周辺地域からの輸出品は錫(すず): マレー半島は錫の重要な産地であり、主要な輸出品の一つでした。ジャングル産品: 鳥の巣(食用)、芳香性の木材、木の樹脂、籐(とう)など。その他: 象牙、白檀(びゃくだん)、獣皮、銅、硫黄、真珠母貝、鼈甲(べっこう)なども集められました。

中東から:ガラス製品。

マレー半島のイスラム化との関係 インドネシアと同様、マレー半島でもイスラム商人との交易が活発になると、現地の支配層や住民がイスラム教に改宗していきました。特にマラッカ王国は、15世紀初頭に国王がイスラム教に改宗してスルタンを称し、ムスリム商人の東アジア進出の拠点となったことで、さらに繁栄しました。貿易による経済的な結びつきが、宗教の普及を促進する重要な役割を果たしました。貿易の莫大な利益は、東南アジアの港市国家が繁栄し、現地の支配層が富を築く基盤となったが、イギリスの保護下に入ったブルネイ王国以外のマラッカ王国、マタラム王国(ジャワ島): 、アチェ王国(スマトラ島)は列強による征服と植民地化で滅亡しました

13世紀から16世紀にかけてのマレー半島の貿易の特徴と主な品目

貿易の特徴:中継貿易港マラッカの隆盛 西岸に位置するマラッカは、季節風の交わる地点にあり、インド洋と東アジアを結ぶ海上交易路の戦略的な要衝でした。

マラッカ王国(15世紀初頭建国)は、この立地を活かして繁栄した「港市国家」であり、以下のような膨大な種類の商品が取引される一大集積地(エンポリウム)でした。

マレー半島および周辺地域からの輸出品は錫(すず): マレー半島は錫の重要な産地であり、主要な輸出品の一つでした。ジャングル産品: 鳥の巣(食用)、芳香性の木材、木の樹脂、籐(とう)など。その他: 象牙、白檀(びゃくだん)、獣皮、銅、硫黄、真珠母貝、鼈甲(べっこう)なども集められました。

中東から:ガラス製品。

マレー半島のイスラム化との関係 インドネシアと同様、マレー半島でもイスラム商人との交易が活発になると、現地の支配層や住民がイスラム教に改宗していきました。特にマラッカ王国は、15世紀初頭に国王がイスラム教に改宗してスルタンを称し、ムスリム商人の東アジア進出の拠点となったことで、さらに繁栄しました。貿易による経済的な結びつきが、宗教の普及を促進する重要な役割を果たしました。貿易の莫大な利益は、東南アジアの港市国家が繁栄し、現地の支配層が富を築く基盤となったが、イギリスの保護下に入ったブルネイ王国以外のマラッカ王国、マタラム王国(ジャワ島): 、アチェ王国(スマトラ島)は列強による征服と植民地化で滅亡しました

>>46

>>46 米の中国人排斥法とそれに先立つペイジ法(事実上、東アジア系女性の米国への移民を禁止したもの)は、米国史上初の制限的な移民法であり、特定の国籍を明確に標的とした点で他に類を見ないものであり、中国系アメリカ人に対する政治運動と道徳的パニックの重要な一環をなした。これは、米国移民史のみならず、アジア系アメリカ人史においても極めて重要な部分を占めている。

中国人排斥法とそれに先立つ1875年のペイジ法は、米国移民法の歴史において特別な位置を占めています。それぞれの具体的な内容に入る前に、これらの法律が制定されるまでの米国移民の背景を理解することが重要です。1875年まで、米国はほぼ国境を開放した移民政策をとっていましたが、帰化は当初白人に限定されていました。1870年までに、帰化の対象は黒人アメリカ人にも拡大されました(ただし、黒人法典などの他の州法では、投票権や公正な裁判など、市民権の完全な権利が依然として黒人アメリカ人に認められていなかったという重要な注意点があります)。

1875年のペイジ法は、アメリカ合衆国初の制限的な移民法でした。この法律は、港湾当局に、中国、日本、その他の「東洋」諸国(実質的には東アジアおよび東南アジア)からの移民の目的を精査する権限を与えました。この法律は、特に契約労働や売春を目的とした移民を連れてこようとする者を犯罪者と定めていました。当時の偏見により、東アジアの女性は性労働を目的として入国しているとみなされることが多く、事実上、彼女たちの移民は禁止されていました。

>>80

反中国感情の高まりは、19世紀におけるアメリカへの中国人移民という大きな背景に深く根ざしていました。これらの移民のほとんどは男性で、主に広東省出身の人々が洪水と政情不安のために故郷を追われました。1868年に中国と締結されたバーリンゲーム条約は、両国間の最恵国待遇を確立し、アメリカにおける中国人移民への保護(例えば、相互教育へのアクセスなど)を提供することで、この移民をさらに促進しました。

中国人移民とアメリカ生まれのアメリカ人の間で対立が激化した。アメリカ企業は中国人労働者に白人労働者よりも低い賃金を支払うことができたため、白人労働者は中国人労働者が自分たちの仕事を奪っていると非難した。さらに、中国人移民に女性がほとんどいなかったため、中国人移民の男性は黒人女性や白人女性と結婚し、白人女性との結婚は「黄禍論」への不安をさらに煽った。こうした不安は、政治家、宗教指導者、そしてメディアによって煽られ、彼らはこぞって中国人移民をアメリカ社会への破壊的な脅威として描いた。異人種間の結婚、アヘンの使用、そして雇用競争をめぐる道徳的パニックは、1880年のエンジェル条約(バーリンゲーム条約の修正)につながり、1882年の中国人排斥法の制定に至った。

反中国感情の高まりは、19世紀におけるアメリカへの中国人移民という大きな背景に深く根ざしていました。これらの移民のほとんどは男性で、主に広東省出身の人々が洪水と政情不安のために故郷を追われました。1868年に中国と締結されたバーリンゲーム条約は、両国間の最恵国待遇を確立し、アメリカにおける中国人移民への保護(例えば、相互教育へのアクセスなど)を提供することで、この移民をさらに促進しました。

中国人移民とアメリカ生まれのアメリカ人の間で対立が激化した。アメリカ企業は中国人労働者に白人労働者よりも低い賃金を支払うことができたため、白人労働者は中国人労働者が自分たちの仕事を奪っていると非難した。さらに、中国人移民に女性がほとんどいなかったため、中国人移民の男性は黒人女性や白人女性と結婚し、白人女性との結婚は「黄禍論」への不安をさらに煽った。こうした不安は、政治家、宗教指導者、そしてメディアによって煽られ、彼らはこぞって中国人移民をアメリカ社会への破壊的な脅威として描いた。異人種間の結婚、アヘンの使用、そして雇用競争をめぐる道徳的パニックは、1880年のエンジェル条約(バーリンゲーム条約の修正)につながり、1882年の中国人排斥法の制定に至った。

>>81

中国人排斥法は当初、中国人移民をわずか10年間停止した。しかし、1892年にギアリー法によって延長・拡大された。ギアリー法による拡大も軽微なものではなかった。中国人移民は人身保護令状請求手続きにおける保釈権を失い、法廷で証言することも許されなかった。つまり、たとえ自らの裁判であっても、自らの利益のために証言することができなかったのだ。さらに、この法律は中国人移民に「国内パスポート」を常に携帯することを義務付けた。この書類を所持していない中国人移民は、懲役1年間の重労働刑に処されるか、国外追放されることになった。これらの権利剥奪は、フォン・ユエ・ティン対アメリカ合衆国事件(149 US 698 (1893))で認められ、1902年に恒久化された。1924年には、これらの制限はアジアからの移民全員(南欧および東欧からの移民枠を含む)に拡大された。

憲法修正第14条が平等な保護を約束しているにもかかわらず、中国人移民はアメリカにどれだけ長く住んでいてもアメリカ市民権を取得できなかったことを改めて指摘しておくことが重要です。事実上、中国人は法的に「永久に外国人」であり、アメリカ人ではありませんでした。これは今日でも中国人アメリカ人に対する考え方として残っています。州法では、アメリカにおける中国人人口の増加を抑制することを目的として、中国人と非中国人の結婚も制限されていました。この差別は新規移民に限らず、すべての中国系の人々に適用されました。

中国人排斥法は当初、中国人移民をわずか10年間停止した。しかし、1892年にギアリー法によって延長・拡大された。ギアリー法による拡大も軽微なものではなかった。中国人移民は人身保護令状請求手続きにおける保釈権を失い、法廷で証言することも許されなかった。つまり、たとえ自らの裁判であっても、自らの利益のために証言することができなかったのだ。さらに、この法律は中国人移民に「国内パスポート」を常に携帯することを義務付けた。この書類を所持していない中国人移民は、懲役1年間の重労働刑に処されるか、国外追放されることになった。これらの権利剥奪は、フォン・ユエ・ティン対アメリカ合衆国事件(149 US 698 (1893))で認められ、1902年に恒久化された。1924年には、これらの制限はアジアからの移民全員(南欧および東欧からの移民枠を含む)に拡大された。

憲法修正第14条が平等な保護を約束しているにもかかわらず、中国人移民はアメリカにどれだけ長く住んでいてもアメリカ市民権を取得できなかったことを改めて指摘しておくことが重要です。事実上、中国人は法的に「永久に外国人」であり、アメリカ人ではありませんでした。これは今日でも中国人アメリカ人に対する考え方として残っています。州法では、アメリカにおける中国人人口の増加を抑制することを目的として、中国人と非中国人の結婚も制限されていました。この差別は新規移民に限らず、すべての中国系の人々に適用されました。

東南アジアには華僑が多く住んでいる。

東南アジアには華僑が多く住んでいる。 華僑が最も多く住んでいるのはタイとされ、それにマレーシアが続く。東南アジアの7ヵ国に住む華僑の合計は2,300万人にものぼる。

華僑は、清朝末期から中華民国にかけて中国が混乱していた時代に、海外に職を求めて渡ってきた人々の末裔である。現在は子や孫、曾孫の世代になっているが、華僑は2世代目、3世代目になっても中国語を話す。この点は、米国や南米に渡った日本人の末裔は多くが日本語を話せず大きく異なる。

華僑が渡ってきた時代、タイを除く東南アジアは欧米の植民地であった。当時の東南アジアは人口が希薄であったために、欧米は労働力として中国南部に住む人々を雇用し、それが東南アジアにおける中国人増加の要因となった。

華僑は中国を追われた人々の末裔と考えたほうが正しい。中国では貧しくて生きていけないため、やむを得ず海外に活路を求めた。その子孫が東南アジアで商売を行い、成功を収めていったのである。そうした経緯から、彼らには中国共産党に対する距離感が見られ、強い支持を示すことは少ない。そのため、華僑を一概に中国共産党の影響下にあると判断するのは適切ではない。ただ、中国語を話し中国に愛着を持っていることも確かである。華僑とビジネスを行う際には、この辺りの機微を理解する必要がある。東南アジアに住む華僑は経済面で大きな力を持っている。それは、華僑が東南アジアの人々に比べて商売上手であったためだ。この状況は、ユダヤ人が数字に明るく、キリスト教社会で賎業とされた金融業に従事したことと似ている。

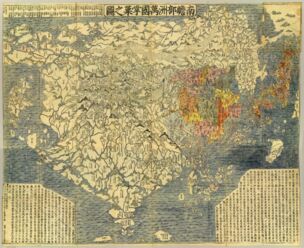

華僑は中国を追われた人々の末裔と考えたほうが正しい。中国では貧しくて生きていけないため、やむを得ず海外に活路を求めた。その子孫が東南アジアで商売を行い、成功を収めていったのである。そうした経緯から、彼らには中国共産党に対する距離感が見られ、強い支持を示すことは少ない。そのため、華僑を一概に中国共産党の影響下にあると判断するのは適切ではない。ただ、中国語を話し中国に愛着を持っていることも確かである。華僑とビジネスを行う際には、この辺りの機微を理解する必要がある。東南アジアに住む華僑は経済面で大きな力を持っている。それは、華僑が東南アジアの人々に比べて商売上手であったためだ。この状況は、ユダヤ人が数字に明るく、キリスト教社会で賎業とされた金融業に従事したことと似ている。 大航海時代の到来は、それまで日本人が抱いていた仏教的世界観即ち「三国世界観(日本・唐土・天竺)」を打破し、地理的・文化的なパラダイムシフトをもたらしました。

大航海時代の到来は、それまで日本人が抱いていた仏教的世界観即ち「三国世界観(日本・唐土・天竺)」を打破し、地理的・文化的なパラダイムシフトをもたらしました。 信長時代の大航海時代の到来により天竺のさらに先に南蛮や新大陸という広大な世界が存在することを知り、秀吉の「唐入り」の野望に至ります。

江戸幕府はキリスト教を排除しつつ、世界とのつながりを遮断したわけではありませんでした。

四つの口: 長崎(オランダ・清)、対馬(朝鮮)、薩摩(琉球)、松前(アイヌ)を通じて、世界情勢は常に把握されていました。

「南蛮」から「紅毛」へ: 18世紀には、オランダを通じた西洋学術(蘭学)が普及し、南蛮世界観はより科学的・実証的な「地理学」へと精緻化されていきました。

日本の知識層は、漢民族の明が滅んだことで「中国(中原)に正統な中華文明はなくなった」と考えました。

これにより「和夷(日本型華夷)の意識」が強まり、江戸幕府は清や朝鮮、琉球、アイヌを位置づけた独自の外交秩序を形成しました。

1600年 【積極貿易期】朱印船貿易の推進 リーフデ号漂着(ヤン・ヨーステン、三浦按針) 徳川家康がオランダ・イギリスとの交流を開始。西洋の造船・航海技術を導入。

1609年 【外交権の掌握】地方藩の外交抑制 ドン・ロドリゴ漂着 柳川一件(〜1635年) スペインとの通商を模索する一方、対馬藩の国書偽造(柳川一件)を機に、外交権を幕府に集中。

1613年 【キリスト教禁教】南蛮勢力の排除 慶長遣欧使節 (支倉常長) 伊達政宗がスペインへ派遣するも、幕府の禁教令により交渉は失敗。南蛮貿易が制限へ向かう。

1637年 【鎖国体制の確立】カトリックの完全禁止 島原の乱 キリシタン弾圧を徹底。1639年にポルトガル船を追放、1641年に出島へオランダ商館を移転。

1669年 【北方秩序の構築】蝦夷地の管理 シャクシャインの戦い 松前藩がアイヌの蜂起を鎮圧。幕府が蝦夷地(北方)の交易権と統治を間接的に支配。

1708年 【知的情報の収集】蘭学・西洋学の萌芽 シドッチ潜入 イタリア人宣教師の潜入。新井白石が尋問し『西洋紀聞』を執筆。宗教を除いた西洋技術・知識の有用性を認識。

1792年 【北方危機の到来】ロシアの通商要求 ラクスマン来航(大黒屋光太夫の帰国)

1806年 【武力衝突の発生】対ロシア強硬策 文化露寇(フヴォストフ事件) ロシアが樺太・択捉島を攻撃。幕府は蝦夷地を直轄化し、北方警備を最重要課題とする。

1609年 【外交権の掌握】地方藩の外交抑制 ドン・ロドリゴ漂着 柳川一件(〜1635年) スペインとの通商を模索する一方、対馬藩の国書偽造(柳川一件)を機に、外交権を幕府に集中。

1613年 【キリスト教禁教】南蛮勢力の排除 慶長遣欧使節 (支倉常長) 伊達政宗がスペインへ派遣するも、幕府の禁教令により交渉は失敗。南蛮貿易が制限へ向かう。

1637年 【鎖国体制の確立】カトリックの完全禁止 島原の乱 キリシタン弾圧を徹底。1639年にポルトガル船を追放、1641年に出島へオランダ商館を移転。

1669年 【北方秩序の構築】蝦夷地の管理 シャクシャインの戦い 松前藩がアイヌの蜂起を鎮圧。幕府が蝦夷地(北方)の交易権と統治を間接的に支配。

1708年 【知的情報の収集】蘭学・西洋学の萌芽 シドッチ潜入 イタリア人宣教師の潜入。新井白石が尋問し『西洋紀聞』を執筆。宗教を除いた西洋技術・知識の有用性を認識。

1792年 【北方危機の到来】ロシアの通商要求 ラクスマン来航(大黒屋光太夫の帰国)

1806年 【武力衝突の発生】対ロシア強硬策 文化露寇(フヴォストフ事件) ロシアが樺太・択捉島を攻撃。幕府は蝦夷地を直轄化し、北方警備を最重要課題とする。

1808年 【欧州紛争の波及】海防体制の動揺 フェートン号事件 ナポレオン戦争の影響で英艦が長崎に侵入。日本の海防の脆弱性が露呈。

1825年 【強硬排除方針】鎖国の絶対化 異国船打払令 日本近海への外国船出没に対し、無条件攻撃を命じる。

1837年 【国内批判の噴出】人道と知識の衝突 モリソン号事件 蛮社の獄 漂流民を乗せた米商船を砲撃。渡辺崋山らが批判し処罰されるが、開国論の火種となる。

1840年 【清の敗北】方針の軟化 アヘン戦争の報 清の敗北に衝撃を受け、1842年に「薪水給与令」を出し、打払令を事実上撤回。

1851年 【米国の影】近代文明の紹介 ジョン万次郎の帰国 10年間の米生活を経て帰国。米国の国力・民主主義の情報が幕府高官に伝わる。

1853年 【終焉と開国】国際社会への復帰 ペリー来航 強力な軍事圧力を背景に、翌年日米和親条約を締結。「鎖国」が終焉。

当初の「夷狄(西洋人)は打ち払え」という感情的な攘夷論は、1863薩英/下関戦争で、海防論~佐久間象山「和魂洋才」~開国和親: 井伊直弼や勝海舟らが、今の日本には戦う力がないと判断し、一度開国して国力を蓄え、不平等条約を改めていくべきだと考えました。 ペリー来航に対し、幕府が諸大名に意見を聞いたことがきっかけで、「幕府一館で決められないなら、皆で話し合うべきだ」という合議制の要求が強まりました。

1825年 【強硬排除方針】鎖国の絶対化 異国船打払令 日本近海への外国船出没に対し、無条件攻撃を命じる。

1837年 【国内批判の噴出】人道と知識の衝突 モリソン号事件 蛮社の獄 漂流民を乗せた米商船を砲撃。渡辺崋山らが批判し処罰されるが、開国論の火種となる。

1840年 【清の敗北】方針の軟化 アヘン戦争の報 清の敗北に衝撃を受け、1842年に「薪水給与令」を出し、打払令を事実上撤回。

1851年 【米国の影】近代文明の紹介 ジョン万次郎の帰国 10年間の米生活を経て帰国。米国の国力・民主主義の情報が幕府高官に伝わる。

1853年 【終焉と開国】国際社会への復帰 ペリー来航 強力な軍事圧力を背景に、翌年日米和親条約を締結。「鎖国」が終焉。

当初の「夷狄(西洋人)は打ち払え」という感情的な攘夷論は、1863薩英/下関戦争で、海防論~佐久間象山「和魂洋才」~開国和親: 井伊直弼や勝海舟らが、今の日本には戦う力がないと判断し、一度開国して国力を蓄え、不平等条約を改めていくべきだと考えました。 ペリー来航に対し、幕府が諸大名に意見を聞いたことがきっかけで、「幕府一館で決められないなら、皆で話し合うべきだ」という合議制の要求が強まりました。

大君外交: 幕府は将軍を「大君(Tycoon)」として、他国の元首と対等な立場で見せようとし、感情的な攘夷は非現実的だと悟った志士たち(坂本龍馬、西郷隆盛ら)は、国際法(万国公法)というルールを学び、国際社会の中で対等に立ち回ることで国家の独立を守ろうとする考え方に移行しました。

1858年には日米修好通商条約などの不平等条約(領事裁判権の承認、関税自主権の喪失)を欧米列強と結び、鎖国体制は完全に終結

1866年の薩長同盟を経て、1867年には江戸幕府が大政奉還を行い、徳川政権は崩壊。

1868年に明治新政府が樹立され、近代国家建設が本格化した。

「公議政体論」「開国和親」「万国公法」に基づいた近代的な国家運営の考え方は、「五か条の御誓文」に集約され「西洋の技術を学んで国を強くし、不平等条約を改正する」という、明治以降の近代外交思想へと昇華していきました。

1858年には日米修好通商条約などの不平等条約(領事裁判権の承認、関税自主権の喪失)を欧米列強と結び、鎖国体制は完全に終結

1866年の薩長同盟を経て、1867年には江戸幕府が大政奉還を行い、徳川政権は崩壊。

1868年に明治新政府が樹立され、近代国家建設が本格化した。

「公議政体論」「開国和親」「万国公法」に基づいた近代的な国家運営の考え方は、「五か条の御誓文」に集約され「西洋の技術を学んで国を強くし、不平等条約を改正する」という、明治以降の近代外交思想へと昇華していきました。

戊辰戦争:新政府による武力統一

1868年1月の鳥羽・伏見の戦いから始まり、新政府軍が旧幕府軍を圧倒し、 江戸無血開城を経て、戦火は北へ拡大(北越戦争、会津戦争) 1869年、函館の五稜郭(箱館戦争)で榎本武揚らが降伏し、新政府による国内統一が完了。

中央集権化: 廃藩置県(1871年)により藩が消滅し、大名や武士の領地支配権が奪われ、徴兵令(1873年)や秩禄処分(1876年)により、武士の独占業務だった軍事力や経済的特権が失われました。

朝鮮との国交交渉の失敗から征韓論が台頭したが、岩倉使節団から帰国した大久保利通らの反対により退けられ(1973明治六年の政変)、国内の近代化が優先された。

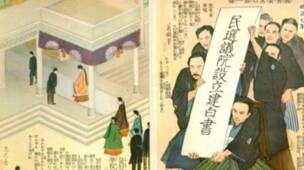

1873年(明治6年)朝鮮への武力派遣を巡る征韓論で政府が分裂し、西郷隆盛や板垣退助らの「征韓派」が敗れ下野。これを機に、政府への反抗は「武力」(士族の反乱)と「言論」(自由民権運動)の二つの流れに分かれました。

1877年: 西南戦争で武力抵抗の終焉 反政府運動の主流は言論による政治闘争へと完全にシフトしました。

1889年、大日本帝国憲法が発布され、アジア初の立憲君主制国家となった。

1868年1月の鳥羽・伏見の戦いから始まり、新政府軍が旧幕府軍を圧倒し、 江戸無血開城を経て、戦火は北へ拡大(北越戦争、会津戦争) 1869年、函館の五稜郭(箱館戦争)で榎本武揚らが降伏し、新政府による国内統一が完了。

中央集権化: 廃藩置県(1871年)により藩が消滅し、大名や武士の領地支配権が奪われ、徴兵令(1873年)や秩禄処分(1876年)により、武士の独占業務だった軍事力や経済的特権が失われました。

朝鮮との国交交渉の失敗から征韓論が台頭したが、岩倉使節団から帰国した大久保利通らの反対により退けられ(1973明治六年の政変)、国内の近代化が優先された。

1873年(明治6年)朝鮮への武力派遣を巡る征韓論で政府が分裂し、西郷隆盛や板垣退助らの「征韓派」が敗れ下野。これを機に、政府への反抗は「武力」(士族の反乱)と「言論」(自由民権運動)の二つの流れに分かれました。

1877年: 西南戦争で武力抵抗の終焉 反政府運動の主流は言論による政治闘争へと完全にシフトしました。

1889年、大日本帝国憲法が発布され、アジア初の立憲君主制国家となった。

日清・日露で勝利するも「臥薪嘗胆(耐え忍び国力を養う)」という国民的努力は、第一次世界大戦(WW1)という追い風によって報われました。日本に特需(大正バブル)をもたらし、工業生産が飛躍的に増大した。

物質的な豊かさは西洋崇拝をますます助長し大正ロマンの日本は債務国から債権国へと転換し戦勝国として国際連盟の常任理事国となり、国際的な発言力を持った。内政では、政党政治や普通選挙を求める大正デモクラシーの風潮が高まり、政治・社会運動が活発化した。

1920年恐慌: 戦後、欧州からの経済復興により日本製品の需要が減少し、大戦景気で膨張した企業や銀行の不良債権が表面化して、1920年(大正9年)に恐慌が発生しました。

1923年の関東大震災は物理的・精神的な「リセット」

未曾有の災害は、それまでの華やかな都市文化と、楽観的な自由主義に冷や水を浴びせました。

物理的リセット: 帝都復興計画により、東京は「伝統的な下町」から、耐震・耐火を備えた「機能的な近代都市」へと強制的に再編されました。

精神的リセット(国民精神作興): 震災直後、大正天皇は『国民精神作興詔書』を発布しました。これは、震災後の社会不安や「軽佻浮薄(チャラチャラした西洋かぶれ)」な風潮を戒め、勤勉や倹約といった日本的な道徳への回帰を促すものでした。

保守化と統制の影: 震災時の混乱や流言蜚語、甘粕事件などの発生により、自由な言論への圧迫が強まりました。これが後の治安維持法強化や、昭和の軍国主義・ナショナリズムへと繋がるターニングポイントとなりました。

物質的な豊かさは西洋崇拝をますます助長し大正ロマンの日本は債務国から債権国へと転換し戦勝国として国際連盟の常任理事国となり、国際的な発言力を持った。内政では、政党政治や普通選挙を求める大正デモクラシーの風潮が高まり、政治・社会運動が活発化した。

1920年恐慌: 戦後、欧州からの経済復興により日本製品の需要が減少し、大戦景気で膨張した企業や銀行の不良債権が表面化して、1920年(大正9年)に恐慌が発生しました。

1923年の関東大震災は物理的・精神的な「リセット」

未曾有の災害は、それまでの華やかな都市文化と、楽観的な自由主義に冷や水を浴びせました。

物理的リセット: 帝都復興計画により、東京は「伝統的な下町」から、耐震・耐火を備えた「機能的な近代都市」へと強制的に再編されました。

精神的リセット(国民精神作興): 震災直後、大正天皇は『国民精神作興詔書』を発布しました。これは、震災後の社会不安や「軽佻浮薄(チャラチャラした西洋かぶれ)」な風潮を戒め、勤勉や倹約といった日本的な道徳への回帰を促すものでした。

保守化と統制の影: 震災時の混乱や流言蜚語、甘粕事件などの発生により、自由な言論への圧迫が強まりました。これが後の治安維持法強化や、昭和の軍国主義・ナショナリズムへと繋がるターニングポイントとなりました。

「廃藩置県」独立した軍事・経済利権を持つ藩(軍閥)」を解体し、中央政府による「法と経済の統治」に一本化 の他国事例

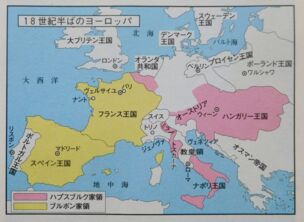

ルイ14世が貴族をベルサイユ宮殿に集めて政治的実権を奪い(藩を無力化)し「ナポレオン法典」と「中央集権的な行政区画」で国家を統一

ナポレオンに征服されることで他の欧州諸国の多くはなかば強制的に廃藩置県(近代化)を注入された。ナポレオンが去った後の旧勢力(王侯貴族)は一度は復活しましたが、国民が知ってしまった「近代的な自由や合理的な行政」を完全に消し去ることはできず、結局は近代国家へと進んだ。

ドイツは1871年のビスマルクによる「プロイセン主導のドイツ統一」バイエルンやザクセンといった「藩(王国)」は存続させつつも、軍事指揮権や外交権をベルリンの中央政府に集約し「プロイセンという藩」の軍事力を「ドイツという国家」のエネルギーへ転換しました。

イタリアは 1861年の「イタリア王国成立と県制導入」。サルデーニャ王国が他の小国(藩)を次々と併合。統一後、地方ごとに強かった封建的な軍事貴族や地方勢力を抑え、フランス式の「県(Provincia)」と「知事(Prefetto)」を派遣して中央集権化しました。 しかし、南部などの地方勢力(マフィアの萌芽)が「藩」の意識を捨てきれず、完全なパラダイムシフトには長い時間がかかりました。

ルイ14世が貴族をベルサイユ宮殿に集めて政治的実権を奪い(藩を無力化)し「ナポレオン法典」と「中央集権的な行政区画」で国家を統一

ナポレオンに征服されることで他の欧州諸国の多くはなかば強制的に廃藩置県(近代化)を注入された。ナポレオンが去った後の旧勢力(王侯貴族)は一度は復活しましたが、国民が知ってしまった「近代的な自由や合理的な行政」を完全に消し去ることはできず、結局は近代国家へと進んだ。

ドイツは1871年のビスマルクによる「プロイセン主導のドイツ統一」バイエルンやザクセンといった「藩(王国)」は存続させつつも、軍事指揮権や外交権をベルリンの中央政府に集約し「プロイセンという藩」の軍事力を「ドイツという国家」のエネルギーへ転換しました。

イタリアは 1861年の「イタリア王国成立と県制導入」。サルデーニャ王国が他の小国(藩)を次々と併合。統一後、地方ごとに強かった封建的な軍事貴族や地方勢力を抑え、フランス式の「県(Provincia)」と「知事(Prefetto)」を派遣して中央集権化しました。 しかし、南部などの地方勢力(マフィアの萌芽)が「藩」の意識を捨てきれず、完全なパラダイムシフトには長い時間がかかりました。

>>94

イギリスは「軍閥政治の失敗と、そこからの脱却」17世紀、清教徒革命後のオリバー・クロムウェルによる「軍政監(Major-Generals)制度」は 全国を11の軍管区に分け、軍幹部が地方行政・徴税・風紀(清教徒的規律)を支配し、 国民はこの「軍人による中世的な道徳の押し付け」に猛反発し、クロムウェル死後は軍が政治から身を引き、議会による統治(文民統制)へ移行した。

トルコ(オスマン帝国)「タンジマート(Tanzimat)」イェニチェリの虐殺(1826年)「ケマリズム(アタテュルク改革)」

サウジアラビア「ムハンマド・ビン・サルマン(MBS)皇太子による権力集約」

中国:秦の「郡県制」~共産党の「党による一元支配」

ロシア:18世紀ピョートル大帝の改革と「シロヴィキ」の台頭

ロシアの歴史は、まさに「武装した地方貴族(ボヤール)」をいかに制圧し、皇帝直属の官僚国家にするかの連続で、 髭(中世的な宗教・伝統の象徴)を剃らせ、貴族を強制的に軍・官僚組織(官等表)に組み込みました。

プーチン大統領が行った「オリガルヒ(新興財閥)の解体とシロヴィキ(武闘派出身官僚)への利権集約」も、現代版の廃藩置県と言えます。

イギリスは「軍閥政治の失敗と、そこからの脱却」17世紀、清教徒革命後のオリバー・クロムウェルによる「軍政監(Major-Generals)制度」は 全国を11の軍管区に分け、軍幹部が地方行政・徴税・風紀(清教徒的規律)を支配し、 国民はこの「軍人による中世的な道徳の押し付け」に猛反発し、クロムウェル死後は軍が政治から身を引き、議会による統治(文民統制)へ移行した。

トルコ(オスマン帝国)「タンジマート(Tanzimat)」イェニチェリの虐殺(1826年)「ケマリズム(アタテュルク改革)」

サウジアラビア「ムハンマド・ビン・サルマン(MBS)皇太子による権力集約」

中国:秦の「郡県制」~共産党の「党による一元支配」

ロシア:18世紀ピョートル大帝の改革と「シロヴィキ」の台頭

ロシアの歴史は、まさに「武装した地方貴族(ボヤール)」をいかに制圧し、皇帝直属の官僚国家にするかの連続で、 髭(中世的な宗教・伝統の象徴)を剃らせ、貴族を強制的に軍・官僚組織(官等表)に組み込みました。

プーチン大統領が行った「オリガルヒ(新興財閥)の解体とシロヴィキ(武闘派出身官僚)への利権集約」も、現代版の廃藩置県と言えます。

>>95

スペインのフランコ独裁体制(1939年〜1975年)から民主化(トランジシオン)への移行

フランコは保守的・カトリック的な独裁者でしたが、晩年に「テクノクラート(実務派官僚)」を登用し、経済開放を行いました(スペインの奇跡)

フランコ死後、後継者に指名されていた国王フアン・カルロス1世が、自ら独裁権力を放棄し、民主化を主導しました。

スペイン民主化の最大の難関は、特権を失うことを恐れた旧体制の軍部の抵抗で、1981年のクーデター未遂(23-F) 民主化に反対する軍の一部が議会を占拠しましたが、国王が軍の制服を着てテレビに出演し、「軍は国民の敵になってはならない」と一喝して鎮圧し、軍は「体制の番人(藩の私兵)」から「民主国家の国防軍(県の公務員)」へと完全に再定義(在庫整理)されました。

韓国、台湾、フィリピンは「軍や独裁勢力(藩)がいかにして国民に権力を明け渡したか」

韓国は、軍出身の独裁者が近代化を主導し、最終的に国民がそれを民主化へと昇華させた。

全斗煥から盧泰愚、そして金泳三へと至る流れ。特に金泳三政権下での軍内派閥「ハナ会(一心会)」の解体。長年、政治と利権を支配した軍内エリート組織を文民大統領が電撃的に解体しました(1993年)。

スペインのフランコ独裁体制(1939年〜1975年)から民主化(トランジシオン)への移行

フランコは保守的・カトリック的な独裁者でしたが、晩年に「テクノクラート(実務派官僚)」を登用し、経済開放を行いました(スペインの奇跡)

フランコ死後、後継者に指名されていた国王フアン・カルロス1世が、自ら独裁権力を放棄し、民主化を主導しました。

スペイン民主化の最大の難関は、特権を失うことを恐れた旧体制の軍部の抵抗で、1981年のクーデター未遂(23-F) 民主化に反対する軍の一部が議会を占拠しましたが、国王が軍の制服を着てテレビに出演し、「軍は国民の敵になってはならない」と一喝して鎮圧し、軍は「体制の番人(藩の私兵)」から「民主国家の国防軍(県の公務員)」へと完全に再定義(在庫整理)されました。

韓国、台湾、フィリピンは「軍や独裁勢力(藩)がいかにして国民に権力を明け渡したか」

韓国は、軍出身の独裁者が近代化を主導し、最終的に国民がそれを民主化へと昇華させた。

全斗煥から盧泰愚、そして金泳三へと至る流れ。特に金泳三政権下での軍内派閥「ハナ会(一心会)」の解体。長年、政治と利権を支配した軍内エリート組織を文民大統領が電撃的に解体しました(1993年)。

>>96

台湾は1949年から約40年間にわたる戒厳令(国民党による一党独裁)という権威主義体制から、平和的かつ段階的に民主化を達成した世界的にも稀有な事例。

1980年代中頃から蒋経国が自由化路線に転じ1987年の戒厳令解除に至る道を開き、美麗島事件(1979年)などを経て、民間の民主化要求が強まり、1986年には反体制派が民主進歩党(民進党)を結成しました。

蒋経国の死去後、初の台湾人総統となった李登輝が、平和的に憲法改正や議会改革を推し進め、1996年には中華民国史上初の総統直接選挙が実施され、民主化が本格化しました。

フィリピンのエドゥサ革命 大規模なデモや市民の非暴力抵抗によって民衆運動が権威主義政権を退陣させました。

ベトナムは 1986年から続く「ドイモイ(Doi Moi)」政策で 共産党独裁ですが市場経済・国際協調」に完全に入れ替え米国と和解し、経済制裁を解除させることで、国民に「豊かな生活」という実利を提供

しかし政治的な民主化(複数政党制など)は行っていません。

インドネシアはスハルト独裁体制下でしたが1998年の民主化運動(レフォルマシ)後に軍の二重機能(政治・軍事)を廃止し軍を純粋な国防組織に再編しました。

急進的な破壊ではなく、数年かけて段階的に軍の利権を剥奪しつつ、プロフェッショナルな軍隊としての誇りを持たせました。しかし近年は2024年の大統領選を経て発足したプラボウォ政権下で、縁故主義や司法の独立性の低下が懸念されています。

台湾は1949年から約40年間にわたる戒厳令(国民党による一党独裁)という権威主義体制から、平和的かつ段階的に民主化を達成した世界的にも稀有な事例。

1980年代中頃から蒋経国が自由化路線に転じ1987年の戒厳令解除に至る道を開き、美麗島事件(1979年)などを経て、民間の民主化要求が強まり、1986年には反体制派が民主進歩党(民進党)を結成しました。

蒋経国の死去後、初の台湾人総統となった李登輝が、平和的に憲法改正や議会改革を推し進め、1996年には中華民国史上初の総統直接選挙が実施され、民主化が本格化しました。

フィリピンのエドゥサ革命 大規模なデモや市民の非暴力抵抗によって民衆運動が権威主義政権を退陣させました。

ベトナムは 1986年から続く「ドイモイ(Doi Moi)」政策で 共産党独裁ですが市場経済・国際協調」に完全に入れ替え米国と和解し、経済制裁を解除させることで、国民に「豊かな生活」という実利を提供

しかし政治的な民主化(複数政党制など)は行っていません。

インドネシアはスハルト独裁体制下でしたが1998年の民主化運動(レフォルマシ)後に軍の二重機能(政治・軍事)を廃止し軍を純粋な国防組織に再編しました。

急進的な破壊ではなく、数年かけて段階的に軍の利権を剥奪しつつ、プロフェッショナルな軍隊としての誇りを持たせました。しかし近年は2024年の大統領選を経て発足したプラボウォ政権下で、縁故主義や司法の独立性の低下が懸念されています。

>>97 南米の事例

ブラジルの軍事政権(1964-1985)は 軍部自ら「緩やかな開放(アベルトゥーラ)」を宣言し、数年かけて段階的に文民へ権力を移譲

アルゼンチンは軍事政権が経済失政とフォークランド紛争の敗北で一気に崩壊し、旧軍部による弾圧(汚い戦争)の責任追及が激しく行われ、社会に深い亀裂を残しました。

チリは軍事独裁下でシカゴ学派による経済改革が行われ、経済は成長しましたが、政治的自由はありませんでした。

経済成長によって育った「近代的で教育水準の高い市民が、最終的に国民投票でピノチェトを退場させました。

他の南米諸国は「軍・イデオロギー・経済利権」の三すくみを打破するための、より過激な教訓(成功と失敗の両極端)が揃っており、「一歩間違えればこうなる」と恐れるリスクのカタログでもあります。

グローバルサウス諸国の「共通の成功法則」

「外圧」を「内政改革」の追い風に変えた: 制裁や孤立を「チャンス」に変えるため、旧勢力(藩)に妥協を迫った。

軍・特権階級に「新しい役割」を与えた: 単に追い出すのではなく、経済発展の担い手や専門的な国防組織としての「再雇用(在庫整理)」先を用意した。

「中間層の台頭」を認めた: 経済発展によって育った近代的な市民の声を、少しずつ政治に反映させる仕組みを作った。

ブラジルの軍事政権(1964-1985)は 軍部自ら「緩やかな開放(アベルトゥーラ)」を宣言し、数年かけて段階的に文民へ権力を移譲

アルゼンチンは軍事政権が経済失政とフォークランド紛争の敗北で一気に崩壊し、旧軍部による弾圧(汚い戦争)の責任追及が激しく行われ、社会に深い亀裂を残しました。

チリは軍事独裁下でシカゴ学派による経済改革が行われ、経済は成長しましたが、政治的自由はありませんでした。

経済成長によって育った「近代的で教育水準の高い市民が、最終的に国民投票でピノチェトを退場させました。

他の南米諸国は「軍・イデオロギー・経済利権」の三すくみを打破するための、より過激な教訓(成功と失敗の両極端)が揃っており、「一歩間違えればこうなる」と恐れるリスクのカタログでもあります。

グローバルサウス諸国の「共通の成功法則」

「外圧」を「内政改革」の追い風に変えた: 制裁や孤立を「チャンス」に変えるため、旧勢力(藩)に妥協を迫った。

軍・特権階級に「新しい役割」を与えた: 単に追い出すのではなく、経済発展の担い手や専門的な国防組織としての「再雇用(在庫整理)」先を用意した。

「中間層の台頭」を認めた: 経済発展によって育った近代的な市民の声を、少しずつ政治に反映させる仕組みを作った。

>>98

ベトナムは「経済」だけを近代化した。

インドネシアは「制度」を近代化したが、運用に苦労している。

エチオピアは「統合」を急ぎ、混乱に陥った。

エチオピア:地方軍閥から「国家連合」への模索 アフリカのグローバルサウスのリーダー格であるエチオピアも、古い軍事政権の解体と近代化に挑んでいます。

アビィ・アハメド首相による「繁栄党」の結成と、地方軍閥の統合。 民族ごとに「藩」のように分かれていた武装組織を、一つの国民政党と国軍に統合しようとする試みです(現在も途上ですが、大きな転換点です)。「過去の対立」を精算し、周辺国(エリトリア)との和解を進めることで、エネルギーを国内開発に集中させ、「民主化の希望」と呼ばれましたが、現在は厳しい現実に直面しており 2026年6月に総選挙を控えていますが、ティグレ、アムハラ、オロミアといった各地方での内戦や混乱が続いており、「自由で公正な選挙」が行えるか極めて危うい状況です。

ベトナムは「経済」だけを近代化した。

インドネシアは「制度」を近代化したが、運用に苦労している。

エチオピアは「統合」を急ぎ、混乱に陥った。

エチオピア:地方軍閥から「国家連合」への模索 アフリカのグローバルサウスのリーダー格であるエチオピアも、古い軍事政権の解体と近代化に挑んでいます。

アビィ・アハメド首相による「繁栄党」の結成と、地方軍閥の統合。 民族ごとに「藩」のように分かれていた武装組織を、一つの国民政党と国軍に統合しようとする試みです(現在も途上ですが、大きな転換点です)。「過去の対立」を精算し、周辺国(エリトリア)との和解を進めることで、エネルギーを国内開発に集中させ、「民主化の希望」と呼ばれましたが、現在は厳しい現実に直面しており 2026年6月に総選挙を控えていますが、ティグレ、アムハラ、オロミアといった各地方での内戦や混乱が続いており、「自由で公正な選挙」が行えるか極めて危うい状況です。

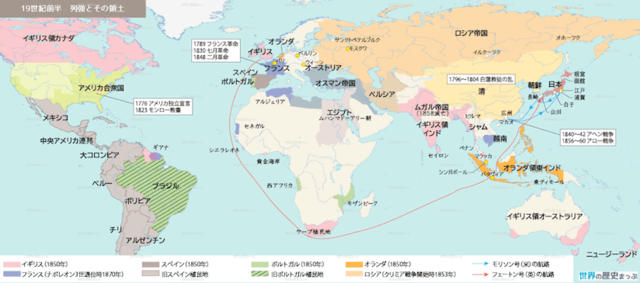

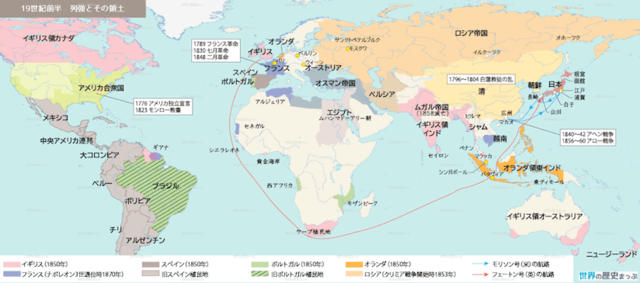

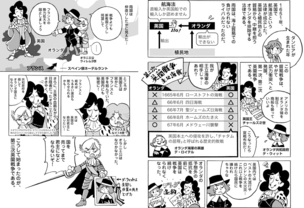

第一次世界大戦って何で起きたの?

第一次世界大戦って何で起きたの? 三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア) ドイツがフランスを孤立させるために結んだ、軍事的な相互援助体制

三国協商(イギリス・フランス・ロシア) ドイツの急速な台頭(海軍力の強化や植民地拡大)を恐れた3か国が、協力して対抗するために結成

帝国主義時代はアフリカやアジアなどの植民地をめぐっても激しく対立していた世界規模の利権争い

もし一国が戦争を始めたら、同盟国として参戦せざるを得ない」という連鎖ができていたため、サラエボという一地方の事件が大戦へと発展

(お互いに攻撃受けたら絶対に参戦しますよって約束で本来ならこれで戦争は抑止出来たけどどっちが先に手出したかよく分からん紛争を切っ掛けに戦争が始まってしまい他の国も同盟だからしゃーないって参加することになって他の連中も全員同盟の参戦ルールが発動して世界レベルの戦争になった)

>>100

当初、イタリアはドイツ・オーストリアと「三国同盟」を結んでいましたが、開戦時(1914年)には「この戦争は同盟義務が生じる防衛戦争ではない」として中立を宣言し「未回収のイタリア」問題の為に翌年宣戦布告し連合国の一員として多大な犠牲を払って戦いましたが、1919年のパリ講和会議で米大統領ウィルソンが提唱した「民族自決」の原則が優先され、イタリアの期待は裏切られ領土獲得は認められませんでした。国民はこれを「裏切られた勝利」と呼び、政府への不満を募らせました。この社会不安が、ファシズムを掲げるムッソリーニの台頭を招く直接的な原因となりました。

日本は日英同盟に基づき、開戦直後に連合国側として参戦しました。これは、ヨーロッパの主戦場から離れた東アジアや太平洋におけるドイツの権益(青島や南洋諸島)を獲得することが主な目的でした。

当初は中立だったオスマン帝国とブルガリアは同盟国側への参加し、アメリカ合衆国も当初は中立を保っていましたが、ドイツによる無制限潜水艦作戦(中立国や民間の船も無差別に攻撃する)や、メキシコにアメリカへの攻撃を促す「ツィンメルマン電報事件」をきっかけに、1917年に連合国側として参戦し、戦局を決定づけました。

当初、イタリアはドイツ・オーストリアと「三国同盟」を結んでいましたが、開戦時(1914年)には「この戦争は同盟義務が生じる防衛戦争ではない」として中立を宣言し「未回収のイタリア」問題の為に翌年宣戦布告し連合国の一員として多大な犠牲を払って戦いましたが、1919年のパリ講和会議で米大統領ウィルソンが提唱した「民族自決」の原則が優先され、イタリアの期待は裏切られ領土獲得は認められませんでした。国民はこれを「裏切られた勝利」と呼び、政府への不満を募らせました。この社会不安が、ファシズムを掲げるムッソリーニの台頭を招く直接的な原因となりました。

日本は日英同盟に基づき、開戦直後に連合国側として参戦しました。これは、ヨーロッパの主戦場から離れた東アジアや太平洋におけるドイツの権益(青島や南洋諸島)を獲得することが主な目的でした。

当初は中立だったオスマン帝国とブルガリアは同盟国側への参加し、アメリカ合衆国も当初は中立を保っていましたが、ドイツによる無制限潜水艦作戦(中立国や民間の船も無差別に攻撃する)や、メキシコにアメリカへの攻撃を促す「ツィンメルマン電報事件」をきっかけに、1917年に連合国側として参戦し、戦局を決定づけました。

>>92

>>92 薩摩長州土佐肥前といった藩閥による独裁政治だった当時

1873年(明治6年)の徴兵令の告諭の中に「血税」という言葉があったため、当時の人々は「本当に生身から血を絞り取られる」と誤解し、西日本を中心に「血税一揆」と呼ばれる激しい暴動が起こりました。

士族(元武士): 「農民と同じ兵隊になれるか」という特権意識から徴兵制に反対し、これが士族反乱(西南戦争など)の一因にもなりました。

平民(農民): 働き盛りの若者を数年間も奪われるのは、家計にとって大打撃でした

日清戦争(1894年)初の大規模な近代戦争での勝利により、兵役を「国民の栄誉」とする価値観が浸透し始めました

日露戦争(1904年)で「国民皆兵」が定着するまでには、約30年にわたる政府と国民の攻防がありました。

>>89

>>89 オランダ独立戦争(八十年戦争)におけるスペインからの独立は、宗教的な対立のみならず、圧政や重税に対する反抗という脱権威主義的な側面を持っていました。

この過程で成立したカルヴァン派主導の社会やその政治思想は、後の名誉革命やアメリカ独立、フランス革命などの近代市民革命の先駆けとなり、民主主義や自由主義の形成に多大な影響を与えました

『提督の艦隊』2015年 https://www.youtube.com/watch?v=DmZIbI8gHY...

▲ページ最上部

ログサイズ:155 KB 有効レス数:100 削除レス数:4

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

歴史掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:近代東アジアを明治年号で鑑みるスレ