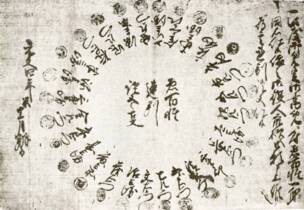

画のような「傘連判状」は誰が首謀者か?明確にしないようにしたものだけど

傘状に限らず「百姓一揆の連判状」は枚挙に暇がないほど現存している。

ひとつは百姓と言えども字が書けた、字が読めたことに加え「行政手順を踏んでいた」こと。

(主に米の)打ち壊しでさえ事前に通達してから暴動を起こしていた。

諸外国のような正に「暴徒」ではなかった。

誰もが思い、感じるように「教育の賜物」なんだが、その過程において「武士の価値観」が大きく

影響していて農民の反乱・・・首謀者・実行犯の処刑・・・殉死

こんなことが末端の津々浦々にまで浸透し共有されていたのは日本くらいなもので

誤解を恐れずに言えば「武士道の国」と言っても過言ではないレベル。

江戸時代の初期の日本の総人口は1200~1400万人

大坂の陣に集まった浪人の数が2回合わせると約16万人

その他にも長曾我部や立花や福島など取り潰された家の家人だけでも約50万人

少なく見積もって(元)武士、足軽ではない(元)武士が人口割合としては20人に1人程度いた計算。

彼らの多くが帰農してコミュニティの長(おさ)になり社会通念や慣習や価値観を流布する。

島国であり他国の侵略を許さなかったちう地勢学的な利点と教育。

基準を緩めれば江戸期以降の日本国民に共通すると言っても過言ではないレベル<武士道

特に他国、特にお隣の半島国家などと比べると「一億総武士」と言いたくなるレベル(笑)

返信する