海外では侍と持て囃されるが、本当の実態は

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

(続き)

諸外国と比べても日本の”美化”は上から数えて1番か2番というレベルで「マシ」で良い方。

中世の欧州貴族(騎士)なんて風呂は入らないわカニバル(人肉食)するわ黒歴史のオンパレード

中国は良い方で韓国史などは99%が捏造。そもそも今の半島の住民は朝鮮族ではない(女真族)。

あと江戸期で言えば藩士(家人)、幕臣、土豪、名字帯刀を併せても多くて3割。

残りは町民や農民なんだが、今でいう戸籍制度の存在と土地だけでなく人の統治も完璧に為されていたので

価値観や社会通念が共有され慣習や行動様式に共通項が多い。

欧州やアジアの他国(特にロシアの農奴や朝鮮の農奴)と違い人と人以下という社会的な分断が少ない。

百姓一揆の連判状を血判付きで書くなど百姓と言っても武士に近い価値観や行動様式が数多くある。

ま、一億総武士道でも十分に良いレベルだと思うぞ。

諸外国と比べても日本の”美化”は上から数えて1番か2番というレベルで「マシ」で良い方。

中世の欧州貴族(騎士)なんて風呂は入らないわカニバル(人肉食)するわ黒歴史のオンパレード

中国は良い方で韓国史などは99%が捏造。そもそも今の半島の住民は朝鮮族ではない(女真族)。

あと江戸期で言えば藩士(家人)、幕臣、土豪、名字帯刀を併せても多くて3割。

残りは町民や農民なんだが、今でいう戸籍制度の存在と土地だけでなく人の統治も完璧に為されていたので

価値観や社会通念が共有され慣習や行動様式に共通項が多い。

欧州やアジアの他国(特にロシアの農奴や朝鮮の農奴)と違い人と人以下という社会的な分断が少ない。

百姓一揆の連判状を血判付きで書くなど百姓と言っても武士に近い価値観や行動様式が数多くある。

ま、一億総武士道でも十分に良いレベルだと思うぞ。

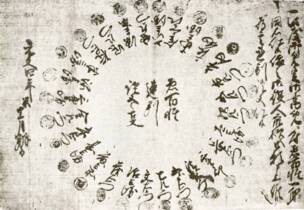

画のような「傘連判状」は誰が首謀者か?明確にしないようにしたものだけど

画のような「傘連判状」は誰が首謀者か?明確にしないようにしたものだけど 傘状に限らず「百姓一揆の連判状」は枚挙に暇がないほど現存している。

ひとつは百姓と言えども字が書けた、字が読めたことに加え「行政手順を踏んでいた」こと。

(主に米の)打ち壊しでさえ事前に通達してから暴動を起こしていた。

諸外国のような正に「暴徒」ではなかった。

誰もが思い、感じるように「教育の賜物」なんだが、その過程において「武士の価値観」が大きく

影響していて農民の反乱・・・首謀者・実行犯の処刑・・・殉死

こんなことが末端の津々浦々にまで浸透し共有されていたのは日本くらいなもので

誤解を恐れずに言えば「武士道の国」と言っても過言ではないレベル。

江戸時代の初期の日本の総人口は1200~1400万人

大坂の陣に集まった浪人の数が2回合わせると約16万人

その他にも長曾我部や立花や福島など取り潰された家の家人だけでも約50万人

少なく見積もって(元)武士、足軽ではない(元)武士が人口割合としては20人に1人程度いた計算。

彼らの多くが帰農してコミュニティの長(おさ)になり社会通念や慣習や価値観を流布する。

島国であり他国の侵略を許さなかったちう地勢学的な利点と教育。

基準を緩めれば江戸期以降の日本国民に共通すると言っても過言ではないレベル<武士道

特に他国、特にお隣の半島国家などと比べると「一億総武士」と言いたくなるレベル(笑)

因みに戦国時代の最盛期の戦場での死因、ていうか凶器というか

最も致死に貢献したのが弓、次に槍、次いで「鎧どおし」と言われる短刀。

現代風に言うと世帯主の家人は従者を複数名、引き連れていた。

戦場では、その従者が敵の馬乗り武士なら馬から落とし、歩兵なら引き倒し抑え込んだところを

世帯主が鎧どおしという短刀で喉元を突く。

これが本来的で標準的な戦場での戦いで刀(太刀)など殆ど使われなかった。

中世の騎士は別の意味で従者と「犬」を連れていた。

理由は一度倒れると起き上がれないから従者、その間に敵を寄せ付けない為の犬。

まぁ、あんな鎧は歩行さえも困難だけどね。

武士の従者は身分的には下位の下位だったけど前田利家の従者で最終的に家は加賀藩の家老職を

世襲した村井長頼のように主人と共に上り詰めるような人もいた。

ま、何が言いたいか?といえば、少しは知見と知識を持って語った方が良いよ<<1

最も致死に貢献したのが弓、次に槍、次いで「鎧どおし」と言われる短刀。

現代風に言うと世帯主の家人は従者を複数名、引き連れていた。

戦場では、その従者が敵の馬乗り武士なら馬から落とし、歩兵なら引き倒し抑え込んだところを

世帯主が鎧どおしという短刀で喉元を突く。

これが本来的で標準的な戦場での戦いで刀(太刀)など殆ど使われなかった。

中世の騎士は別の意味で従者と「犬」を連れていた。

理由は一度倒れると起き上がれないから従者、その間に敵を寄せ付けない為の犬。

まぁ、あんな鎧は歩行さえも困難だけどね。

武士の従者は身分的には下位の下位だったけど前田利家の従者で最終的に家は加賀藩の家老職を

世襲した村井長頼のように主人と共に上り詰めるような人もいた。

ま、何が言いたいか?といえば、少しは知見と知識を持って語った方が良いよ<<1

江戸時代には町人や農民が武士の「株」を買って武士になる行為が横行した。

後に勝海舟を生む男谷家は10代将軍徳川家治の頃に農民出身の盲人で高利貸で

財を成した初代が旗本株を買い旗本になって後には代官や奉行を輩出する家になっているが

江戸期を通して御家人や旗本に同心株などは盛んに取引され累計だと数万人単位で

身分の流動性がみられる。

身分の流動でなくとも、かの土方歳三は農家の子で豪農が故に名字帯刀の家系ではあったが

幼少期から剣術道場に通い武道を窘めていたし、渋沢栄一も同じ。

要するに、江戸期の日本は農民や町人と武士の垣根が低く互いの行動様式が被っていた。

農村で村役(名主や庄屋から数えると3番手)でさえ役人と会う時には裃と袴を着用し

諸所の様式も武家流に従っていた。

他方、お隣の韓国は?といえば両班、中人、奴婢が固定され奴隷である奴婢は法律上

1910年の日韓併合まで続いた。奴婢相互だけの通婚が認められ,その子も奴婢とされ

売り買いの対象として常に売買されていた。

実態としてはアメリカの黒人奴隷に勝るとも劣らない劣悪な社会制度が1910年まであったわけ。

我々のように実態が解らないものがモンゴルの草原を駆ける人々を見ると「蒼いオオカミの末裔」

と思うだろう。実際は部族、血縁を最優先する民族なのでヌルハチやチンギスカンの末裔か?否か

解らないけれどモンゴルの末裔だとか草原のオオカミのDNAを感じる等々・・・更には

モンゴルから来た力士を「蒼いオオカミ」に重ねたりもしている。

後に勝海舟を生む男谷家は10代将軍徳川家治の頃に農民出身の盲人で高利貸で

財を成した初代が旗本株を買い旗本になって後には代官や奉行を輩出する家になっているが

江戸期を通して御家人や旗本に同心株などは盛んに取引され累計だと数万人単位で

身分の流動性がみられる。

身分の流動でなくとも、かの土方歳三は農家の子で豪農が故に名字帯刀の家系ではあったが

幼少期から剣術道場に通い武道を窘めていたし、渋沢栄一も同じ。

要するに、江戸期の日本は農民や町人と武士の垣根が低く互いの行動様式が被っていた。

農村で村役(名主や庄屋から数えると3番手)でさえ役人と会う時には裃と袴を着用し

諸所の様式も武家流に従っていた。

他方、お隣の韓国は?といえば両班、中人、奴婢が固定され奴隷である奴婢は法律上

1910年の日韓併合まで続いた。奴婢相互だけの通婚が認められ,その子も奴婢とされ

売り買いの対象として常に売買されていた。

実態としてはアメリカの黒人奴隷に勝るとも劣らない劣悪な社会制度が1910年まであったわけ。

我々のように実態が解らないものがモンゴルの草原を駆ける人々を見ると「蒼いオオカミの末裔」

と思うだろう。実際は部族、血縁を最優先する民族なのでヌルハチやチンギスカンの末裔か?否か

解らないけれどモンゴルの末裔だとか草原のオオカミのDNAを感じる等々・・・更には

モンゴルから来た力士を「蒼いオオカミ」に重ねたりもしている。

欧州や中国に韓国などの実態からすれば日本はモンゴル以上に「全員がサムライに見える」のだよ。

で、事実、上に書いたように特に江戸期以降は武士と町民や農民の行動様式は非常に近似していて

韓国や中国のように交わることがない分断された社会ではなかったのよ。

現実問題としても北欧の民を見て「バイキングだあ」とかアメリカ人を見て「カウボーイだあ」とかと

比べても事実として日本人の方が「サムライ」に近い根拠があるわけ。

家長の下で正月を祝い、先祖累代の墓を守り等々

生まれて即、売りに出されて家族を持つという概念がない奴婢が多数を占めていた国を見た後に

日本を見ると「国民全員が武士に見える」も強ち不思議ではなかったわけ。

まぁ、実際には「悪代官」などいなかったし、武士が一方的に農民を搾取する国でもなかったし

もちろん例外的な事案は散見できるが、士農工商もさることながら搾取される農民とか

それこそ時代劇の見過ぎじゃないのか?(笑)

>>1に関しては、外国人が日本と日本人を見て

という事に限れば、エビデンスを伴う「日本人は全員がサムライに思える」根拠があるんだよ。

で、事実、上に書いたように特に江戸期以降は武士と町民や農民の行動様式は非常に近似していて

韓国や中国のように交わることがない分断された社会ではなかったのよ。

現実問題としても北欧の民を見て「バイキングだあ」とかアメリカ人を見て「カウボーイだあ」とかと

比べても事実として日本人の方が「サムライ」に近い根拠があるわけ。

家長の下で正月を祝い、先祖累代の墓を守り等々

生まれて即、売りに出されて家族を持つという概念がない奴婢が多数を占めていた国を見た後に

日本を見ると「国民全員が武士に見える」も強ち不思議ではなかったわけ。

まぁ、実際には「悪代官」などいなかったし、武士が一方的に農民を搾取する国でもなかったし

もちろん例外的な事案は散見できるが、士農工商もさることながら搾取される農民とか

それこそ時代劇の見過ぎじゃないのか?(笑)

>>1に関しては、外国人が日本と日本人を見て

という事に限れば、エビデンスを伴う「日本人は全員がサムライに思える」根拠があるんだよ。

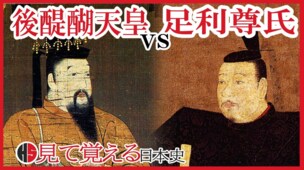

日本史の特異な時代として、室町時代前期の南北朝時代というのがある。これは、天皇親政を

日本史の特異な時代として、室町時代前期の南北朝時代というのがある。これは、天皇親政を 目指す後醍醐天皇と、実質的な政治の担い手である武士の政権を維持しようとする足利尊氏ら

が争った時代だ。両者の戦いは、表面上は天皇対武士だ。これを後世の歴史改竄や物語・小説

によって、あたかも天皇の統治を是とするか、武士の政権を是とするかの統治システムの是非

を巡る争い、すなわちイデオロギーの衝突であるかのような解釈が流布されることになるが、

もとより著しく誤った解釈だ。そもそも実際の戦いを行なうのは、武士達だ。武士同士がなぜ

命を懸けて戦うかと言えば、それは利害だ。最も端的な利害は、土地の所有権だ。仮に土地の

所有権をめぐる裁判や、或いは恩賞の多寡に関する不満があったとしても、鎌倉幕府盤石の時

代には、それを表立って問題にすることは難しかった。しかし、南北朝動乱の時代が到来する

や、南朝と呼ばれる後醍醐天皇側も、北朝と呼ばれる足利幕府側も、自らの戦いを有利に進め

るために、より好条件で武士達に参戦を求めた。馳せ参じた武士達も、自らの利権を守り、あ

わよくば新たな利権を獲得したいと願い、参戦した。これが、南北朝動乱の実態だ。

>>1>>2

>>1>>2 絵の中の武士は足軽と呼ばれる傭兵だ。最も身分の低い武士で、特に戦乱が続いた室町時代

には傭兵が盛ん行われた。戦乱の時代と相まって、モラルの低い連中が多かった。戦乱期の

足軽に武士の性格を象徴させるのは、いささか無理がありそうだ。「名こそ惜しけれ」という

言葉は既に鎌倉時代に存在したらしい。改めて説明するまでもなく、この言葉の意味すると

ころは、名誉をことのほか重んじる武士気質だ。ただし、一方でこの名誉を重んじる気風は、

時に実利とも結びついた。戦場で勇敢に戦い手柄を挙げれば、個人の名声を得ることが出来

るのはもちろんだが、同時に一族郎党の繫栄にもつながった。名誉に対する執着が戦場での

手柄から、主人に対する無償の奉仕に変質するのは、戦乱が終局し天下泰平の時代を迎える

江戸時代に入ってからだ。

>>21

バカですかあ?

個別事案を示しても理解する知見はないようだから割愛するが

>すべての武士は将軍の臣下であるという理屈は成り立つが

その征夷大将軍は天皇が任命し天皇の臣下で

そもそも武士自体が律令制度の下で活動していたわけで

まさしく武士(武家)は天皇の臣下である証なんだな。

頼朝は右兵衛権佐という官位を関東武士団を束ねる際の拠り所にしたし

しかも右兵衛権佐は従五位上という下級貴族相当の立場。

徳川家康も織田信長も皆、天皇に従属することを誓い官位を得た。

豊臣秀吉に至っては関白という正に天皇の臣下になった。

家康は内府=内大臣、信長は弾正(時に織田弾正と呼ばれる所以)、

と武士(武家)はいつの時代も天皇を頂点とする律令制下の太政官制に

基づき臣下(有体に言えば家来)になりたがり、そのために様々な労力を費やしている。

ただ一人だけ例外がいる。

室町幕府3代将軍の義満は天皇と同列に並ぶことを画策した。

が、結果は歴史が示す通り成就しなかった。

ま、>>21程度の知見だと知り由もないだろうが

バカですかあ?

個別事案を示しても理解する知見はないようだから割愛するが

>すべての武士は将軍の臣下であるという理屈は成り立つが

その征夷大将軍は天皇が任命し天皇の臣下で

そもそも武士自体が律令制度の下で活動していたわけで

まさしく武士(武家)は天皇の臣下である証なんだな。

頼朝は右兵衛権佐という官位を関東武士団を束ねる際の拠り所にしたし

しかも右兵衛権佐は従五位上という下級貴族相当の立場。

徳川家康も織田信長も皆、天皇に従属することを誓い官位を得た。

豊臣秀吉に至っては関白という正に天皇の臣下になった。

家康は内府=内大臣、信長は弾正(時に織田弾正と呼ばれる所以)、

と武士(武家)はいつの時代も天皇を頂点とする律令制下の太政官制に

基づき臣下(有体に言えば家来)になりたがり、そのために様々な労力を費やしている。

ただ一人だけ例外がいる。

室町幕府3代将軍の義満は天皇と同列に並ぶことを画策した。

が、結果は歴史が示す通り成就しなかった。

ま、>>21程度の知見だと知り由もないだろうが

日本の歴史上の常なんだが

最も分かり易い例を挙げると

江戸幕府には直参制度という制度があり旗本(直参ではない御家人も含む)や大名は

幕臣(または直臣)と呼ばれた。幕府の直接の臣下という意味でね。

他方、大名家の家臣は陪臣と呼ばれた。臣下である者の、そのまた臣下という意味。

我が国では一度たりとも易姓革命が起きていない。

我が国の歴史は常に天皇が統治し臣下である貴族や武家が治世を行って来た。

全国民が天皇の直臣または陪臣なんだよ。

最も分かり易い例を挙げると

江戸幕府には直参制度という制度があり旗本(直参ではない御家人も含む)や大名は

幕臣(または直臣)と呼ばれた。幕府の直接の臣下という意味でね。

他方、大名家の家臣は陪臣と呼ばれた。臣下である者の、そのまた臣下という意味。

我が国では一度たりとも易姓革命が起きていない。

我が国の歴史は常に天皇が統治し臣下である貴族や武家が治世を行って来た。

全国民が天皇の直臣または陪臣なんだよ。

武士や貴族に限らず、また時代を問わず

人が人を率いる際の要因、理由は

・経済力や武力など

・(儒教思想に基づく)年長者

・人徳

・(会社など)組織の中での立場

頼朝が蜂起した際の状況を考えると、流浪の身である頼朝に経済力や武力はない。

束ねた東国武将の構成からしても年長者ではない。

人徳は定かではないが(笑)

天皇を頂点とする律令制下の太政官制という、いわば巨大な会社の中での役職

これこそが頼朝を求心力を与えたわけ。

近年、源平合戦ではなく治承寿永の乱と呼ばれる理由として東軍は頼朝の一家以外は

千葉氏も三浦氏も北条氏も熊谷氏も畠山氏も・・・すべて平氏だったから。

東軍の9割以上が平氏なので敢えて言うならば源平ではなく平平合戦が正しい。

よって源平合戦とは言われなくなっている。

そんな中で武家の棟梁とはいうものの単に源氏のなかの一派の棟梁に過ぎない。

武家の棟梁は平氏にもいる。

そこで正当性を示すのが官位だったわけ。大きな大きな会社組織の中での役職ね。

千葉氏も三浦氏も北条氏も熊谷氏も畠山氏もすべて頼朝よりも下の役職だったから

頼朝につき従ったと。で、その会社の社長は天皇で会長は上皇だったわけ。

人が人を率いる際の要因、理由は

・経済力や武力など

・(儒教思想に基づく)年長者

・人徳

・(会社など)組織の中での立場

頼朝が蜂起した際の状況を考えると、流浪の身である頼朝に経済力や武力はない。

束ねた東国武将の構成からしても年長者ではない。

人徳は定かではないが(笑)

天皇を頂点とする律令制下の太政官制という、いわば巨大な会社の中での役職

これこそが頼朝を求心力を与えたわけ。

近年、源平合戦ではなく治承寿永の乱と呼ばれる理由として東軍は頼朝の一家以外は

千葉氏も三浦氏も北条氏も熊谷氏も畠山氏も・・・すべて平氏だったから。

東軍の9割以上が平氏なので敢えて言うならば源平ではなく平平合戦が正しい。

よって源平合戦とは言われなくなっている。

そんな中で武家の棟梁とはいうものの単に源氏のなかの一派の棟梁に過ぎない。

武家の棟梁は平氏にもいる。

そこで正当性を示すのが官位だったわけ。大きな大きな会社組織の中での役職ね。

千葉氏も三浦氏も北条氏も熊谷氏も畠山氏もすべて頼朝よりも下の役職だったから

頼朝につき従ったと。で、その会社の社長は天皇で会長は上皇だったわけ。

>>29

南北朝時代に楠見正成という武将がいた。

出自については定かではないが大阪は河内の豪族で戦上手で知られたが

その戦い方は先述の通り、籠城した城(櫓)から熱した石や糞尿を撒き散らす

遊撃戦で混乱させる等々のゲリラ戦法でステレオタイプな鎌倉武士の

名乗りを上げて戦うような武将ではなかった。

が、しかし近年になって数多く発見された資料(息子に宛てた書状など)に基づくと

恩賞や名誉などの実利ではなく天皇への無償の忠誠心が行動の原資だった模様。

元々、坂本龍馬と同じく近年までは注目されることもない歴史に埋もれた存在だったが

明治維新後に天皇への求心力を高めたい新政府によって歴史から発掘され

大々的なプロパガンダに利用されたのが楠正成と、その一家。

と、そういう事例がある一方、戦国~江戸期に於いては現代における食い扶持と同じく

生活の為、より良い労働条件を求めて奉公する事が一般的になっていた。

戦国末期で言えば後藤又兵衛や島左近に竹中半兵衛などが好例で、これは江戸期に

なっても重要な要素だった。

高名な武将のみならず末端に至るまで、殿様と喧嘩したから離職して転職した。

こんな事例は枚挙に暇がない。

南北朝時代に楠見正成という武将がいた。

出自については定かではないが大阪は河内の豪族で戦上手で知られたが

その戦い方は先述の通り、籠城した城(櫓)から熱した石や糞尿を撒き散らす

遊撃戦で混乱させる等々のゲリラ戦法でステレオタイプな鎌倉武士の

名乗りを上げて戦うような武将ではなかった。

が、しかし近年になって数多く発見された資料(息子に宛てた書状など)に基づくと

恩賞や名誉などの実利ではなく天皇への無償の忠誠心が行動の原資だった模様。

元々、坂本龍馬と同じく近年までは注目されることもない歴史に埋もれた存在だったが

明治維新後に天皇への求心力を高めたい新政府によって歴史から発掘され

大々的なプロパガンダに利用されたのが楠正成と、その一家。

と、そういう事例がある一方、戦国~江戸期に於いては現代における食い扶持と同じく

生活の為、より良い労働条件を求めて奉公する事が一般的になっていた。

戦国末期で言えば後藤又兵衛や島左近に竹中半兵衛などが好例で、これは江戸期に

なっても重要な要素だった。

高名な武将のみならず末端に至るまで、殿様と喧嘩したから離職して転職した。

こんな事例は枚挙に暇がない。

そもそも時代劇などで~藩という表現があるが、江戸期を通して終ぞ~藩とは

言われることはなかった。

例えば福岡藩なら「筑前、黒田家」と自他共にいわれていた。

そこで家を基準に家人、黒田家で言えば黒田家の家人という意識の強い人々

例えば先祖を辿れば初代から黒田家に仕えていたような人々。

そういう人達(主に重臣)には殉死や追い腹という忠誠心を見せるような局面もあったが

多くの家人(時代劇で言う藩士)は生活の為に勤務し、喧嘩別れしたり、より良い条件の

勤務先があれば転職する等々の行動が江戸時代を通して普通に、しかも数多くあった。

(酷い場合は今でいうブラックリストに掲載され全国の会社に雇わないよう通知されたが)

ということで(武士の)誰もが忠誠心や奉公の精神、つまり抽象化されたステレオタイプな

武士道を実践していたわけではない。

が、我が国は有史以来、中国からの影響を強く受けていて儒教に陽明学に朱子学等々

逆にキリスト教的な思想は全くと言って良いほど影響を受けていない。

言われることはなかった。

例えば福岡藩なら「筑前、黒田家」と自他共にいわれていた。

そこで家を基準に家人、黒田家で言えば黒田家の家人という意識の強い人々

例えば先祖を辿れば初代から黒田家に仕えていたような人々。

そういう人達(主に重臣)には殉死や追い腹という忠誠心を見せるような局面もあったが

多くの家人(時代劇で言う藩士)は生活の為に勤務し、喧嘩別れしたり、より良い条件の

勤務先があれば転職する等々の行動が江戸時代を通して普通に、しかも数多くあった。

(酷い場合は今でいうブラックリストに掲載され全国の会社に雇わないよう通知されたが)

ということで(武士の)誰もが忠誠心や奉公の精神、つまり抽象化されたステレオタイプな

武士道を実践していたわけではない。

が、我が国は有史以来、中国からの影響を強く受けていて儒教に陽明学に朱子学等々

逆にキリスト教的な思想は全くと言って良いほど影響を受けていない。

で、それこそ簡単には説明できないが、例えば勧善懲悪、年長者や主家への敬意など

利他的精神など儒教に陽明学に朱子学等々が国の津々浦々にまで浸透していた。

(論語や近年における教育勅語なども同じ)

で上の方で触れたように、特に欧米人からすれば「その国体」そのものが武士道に映るわけ。

極端な事を言うとコロナ禍で外出の自粛を要請すると応じるとかも含めて、些細なことが

欧米人からすれば流石武士道の国となるわけ。

つまり、見方によって日本は武士道の国というのも強ち間違いではない。

利他的精神など儒教に陽明学に朱子学等々が国の津々浦々にまで浸透していた。

(論語や近年における教育勅語なども同じ)

で上の方で触れたように、特に欧米人からすれば「その国体」そのものが武士道に映るわけ。

極端な事を言うとコロナ禍で外出の自粛を要請すると応じるとかも含めて、些細なことが

欧米人からすれば流石武士道の国となるわけ。

つまり、見方によって日本は武士道の国というのも強ち間違いではない。

>>35

少なくとも「歴史を語る上での知見」はまったく持っていないわねw

道長は朝廷の全てを集約しても敵わない権力も財力も持っていたが

天皇に取って代わることはなかった。

足利尊氏は、なぜ?天皇を廃嫡しなかったんだ?廃嫡どころか保護してるし。

相手が天皇ではなく将軍の場合でも三好三人衆は幕府を凌駕する武力と財力と

権力を有した時も将軍家を廃嫡するのではなく権威を利用したわけだが。

薩摩や長州、特に薩摩は密貿易で膨大な財産を持ち、軍事力でも影響力でも

少なくとも当時の朝廷(孝明天皇)など何の、まさに本当に何の力もなかったのに

なぜに?天皇家を拝したのだ?

統治とは、まさに権威と不可分なんだよ。

何度か使っているが「易姓革命」というものを理解しているか?

有史以来、我が国では天皇家だけは別格で天皇家を倒そうだとか天皇家に取って代わるとか

そういう事を画策したものは誰一人としていない。

常に天皇の臣下ということはすべての時代、すべての人物に共有されてきた。

統治とは権威なくして有り得ないのだよ。経済力や軍事力よりも権威。

ま、本当にお粗末な知見だから知らないと思うが現代社会においても

例えば(旧)財閥だと(グループ)会社に明確な序列がある。

三井や住友や三菱は勿論、例えば古川でいうと売り上げや会社の規模で圧倒的な富士通は

グループ内では末席の方。富士電機の方が序列が上。

ま少し脱線したが、権威とは社会規範の根幹なんだよ。実力とは別のね。

少なくとも「歴史を語る上での知見」はまったく持っていないわねw

道長は朝廷の全てを集約しても敵わない権力も財力も持っていたが

天皇に取って代わることはなかった。

足利尊氏は、なぜ?天皇を廃嫡しなかったんだ?廃嫡どころか保護してるし。

相手が天皇ではなく将軍の場合でも三好三人衆は幕府を凌駕する武力と財力と

権力を有した時も将軍家を廃嫡するのではなく権威を利用したわけだが。

薩摩や長州、特に薩摩は密貿易で膨大な財産を持ち、軍事力でも影響力でも

少なくとも当時の朝廷(孝明天皇)など何の、まさに本当に何の力もなかったのに

なぜに?天皇家を拝したのだ?

統治とは、まさに権威と不可分なんだよ。

何度か使っているが「易姓革命」というものを理解しているか?

有史以来、我が国では天皇家だけは別格で天皇家を倒そうだとか天皇家に取って代わるとか

そういう事を画策したものは誰一人としていない。

常に天皇の臣下ということはすべての時代、すべての人物に共有されてきた。

統治とは権威なくして有り得ないのだよ。経済力や軍事力よりも権威。

ま、本当にお粗末な知見だから知らないと思うが現代社会においても

例えば(旧)財閥だと(グループ)会社に明確な序列がある。

三井や住友や三菱は勿論、例えば古川でいうと売り上げや会社の規模で圧倒的な富士通は

グループ内では末席の方。富士電機の方が序列が上。

ま少し脱線したが、権威とは社会規範の根幹なんだよ。実力とは別のね。

>>38

易姓革命、好きだな。今の時代にもあることだが、会社内でクーデターが起きて

やり手の専務が社長に就く。その場合、元の社長を追い出すのではなく、会長と

いう空名を与えて社内に残す。なぜわざわざそのようなことをするかと言えば、

その方が抵抗がずっと少なく、すべてが円満に収まるからだ。それに加えて、天

皇に関して言えば、何百年続いた様々な政治上の儀礼の担い手でもある。政治に

は、内容以外にも形式が必要だ。万人が納得する形式は、一朝一夕に作られるも

のではない。その意味でも、時の権力者にとって天皇は必要な存在だった。

「当時の朝廷(孝明天皇)など」

その時代と、鎌倉室町をごっちゃにしてはダメだぞ。ある面では被るところも

あるが。それは、薩長の有力者が天皇を「玉」と呼んでいたことだ。この場合

の玉とは、将棋の駒の王将のことだ。

易姓革命、好きだな。今の時代にもあることだが、会社内でクーデターが起きて

やり手の専務が社長に就く。その場合、元の社長を追い出すのではなく、会長と

いう空名を与えて社内に残す。なぜわざわざそのようなことをするかと言えば、

その方が抵抗がずっと少なく、すべてが円満に収まるからだ。それに加えて、天

皇に関して言えば、何百年続いた様々な政治上の儀礼の担い手でもある。政治に

は、内容以外にも形式が必要だ。万人が納得する形式は、一朝一夕に作られるも

のではない。その意味でも、時の権力者にとって天皇は必要な存在だった。

「当時の朝廷(孝明天皇)など」

その時代と、鎌倉室町をごっちゃにしてはダメだぞ。ある面では被るところも

あるが。それは、薩長の有力者が天皇を「玉」と呼んでいたことだ。この場合

の玉とは、将棋の駒の王将のことだ。

>>41

>>41 「統治や治世には権威が必要と認めているじゃないか」

その方が政権奪取が手っ取り早いから、という話だな。ところで、日本の歴史に

とっては、武士が天皇家を滅ぼさなかったことが良かったのかどうかという話に

なると、これは一概に言えない。最終的には、幕末に二、三の強藩が天皇を担い

で徳川に代わる新政権を樹立して、後に世界の帝国主義の仲間入りをするまでに

国力を充実させるが、最後は大東亜戦争の大敗北で何もかも失った。実は幕末、

最後の将軍慶喜の元に上院下院を設けて議会政治を行う案が検討されていた。大

日本帝国の末路を知る現代人には、薩長の下級武士ではなく、徳川の気鋭の官僚

たちが切り開いた歴史がどのようなものになったのかは、限りなく興味深いイフ

であるのは確かだ。

>>43

そういう話は別儀

柳沢吉保や田沼意次は一時期「財政~人事」まで握っていた。

事実上の治世者だったから・・・が成立しないように

あくまで将軍が幕府の頂点であったように国の頂点は天皇様なんだよ。

手っ取り早いも、そんな事は理由にもならなくて、それが「国体」だったんだよ<日本

その事実だけ良い。

薩長が帝国主義と無謀な戦争を招いた・・・Iソダセンセイと同じ考察だなw

イフについてはわからない。わからないけれど司馬遼が坂の上の雲の中で言及している通り

少なくとも日露戦争の頃までは不平等条約の解消などを目的として世界で最も国際法を遵守し

礼節のある行動をしていた日本が、ある頃を境に精神論が支配するようになる。

司馬遼の考察のとおり資源や更に言えば国力無さを一騎当千のような精神論で乗り切ろうと

したことも一理あると思うが、本当のところはわからない。

更に言えば、小栗のようなキレキレの幕臣が政府を担っていたら帝国主義と覇権主義と

軍国主義にならなかったという保証もない。

そういう話は別儀

柳沢吉保や田沼意次は一時期「財政~人事」まで握っていた。

事実上の治世者だったから・・・が成立しないように

あくまで将軍が幕府の頂点であったように国の頂点は天皇様なんだよ。

手っ取り早いも、そんな事は理由にもならなくて、それが「国体」だったんだよ<日本

その事実だけ良い。

薩長が帝国主義と無謀な戦争を招いた・・・Iソダセンセイと同じ考察だなw

イフについてはわからない。わからないけれど司馬遼が坂の上の雲の中で言及している通り

少なくとも日露戦争の頃までは不平等条約の解消などを目的として世界で最も国際法を遵守し

礼節のある行動をしていた日本が、ある頃を境に精神論が支配するようになる。

司馬遼の考察のとおり資源や更に言えば国力無さを一騎当千のような精神論で乗り切ろうと

したことも一理あると思うが、本当のところはわからない。

更に言えば、小栗のようなキレキレの幕臣が政府を担っていたら帝国主義と覇権主義と

軍国主義にならなかったという保証もない。

あとはね

>>43は理解していると思うが、上の方でも書いたけど「いわゆる源平合戦」の後半は船が多く用いられた。

そこで民間人の船頭(水主)は非戦闘員だからと殺傷の対象としないのが当時の不文律だったところを

東軍は水主を狙い撃ちにした。水主がいなければ船はコントロールを失う。

他にも不文律を破るような行為が日常的に行われたが、理由は一も二もなく東軍が「無作法で常識知らずの田舎者」

だったから。いつの時代も「勝てば官軍、勝者の論理」がまかり通るんだが先の大戦でも軍事施設以外の無差別爆撃が

戦勝国側でさえ問題視されるように「時代時代の戦の仁義や流儀」がある。

これは一例として挙げたが、余りにもステレオタイプな歴史観が蔓延している(事実ではない事が流布されてる)

ことも>>1のような認識を生む一因だろうね。

>>43は理解していると思うが、上の方でも書いたけど「いわゆる源平合戦」の後半は船が多く用いられた。

そこで民間人の船頭(水主)は非戦闘員だからと殺傷の対象としないのが当時の不文律だったところを

東軍は水主を狙い撃ちにした。水主がいなければ船はコントロールを失う。

他にも不文律を破るような行為が日常的に行われたが、理由は一も二もなく東軍が「無作法で常識知らずの田舎者」

だったから。いつの時代も「勝てば官軍、勝者の論理」がまかり通るんだが先の大戦でも軍事施設以外の無差別爆撃が

戦勝国側でさえ問題視されるように「時代時代の戦の仁義や流儀」がある。

これは一例として挙げたが、余りにもステレオタイプな歴史観が蔓延している(事実ではない事が流布されてる)

ことも>>1のような認識を生む一因だろうね。

その他にも、これも上で少し言及したが、お隣の半島国家の今現在の住民は8割が女真族。

中国の金や満州を構成してきた人達ね。

ことの始まりは、お隣の韓国の韓国人研究者が遺伝子レベルで突き止めたもので今では世界的には通説。

ところが韓国の人は認めない、認めないどころか黙殺されている。

そりゃ大陸と地続きで有史以来、少なくとも14回の侵略と統治国家の交代を経験していれば

さもありなんでしょ?で、本来の朝鮮族は中国の吉林、黒竜江省、遼寧省あたりに暮らしていて

IDカードの民族欄に朝鮮族と記載のある人が約200万人、内モンゴル他で同化した朝鮮族の総数は数千万人に上るとされる。

エジプトの今の住民が「俺たちの先祖はピラミッドを作ったんだ」と自慢するのと同じで

ピラミッド建設時の住民は今のアラビーではなくギリシャ系の住民だったように百済や新羅の高等文明は

お前らの先祖じゃないだろ?・・・みたいな捏造が蔓延ってる。

逆に言えば、日本人は蔦谷重兵衛のみならず庶民は世界的にみても生活を謳歌していたし農民も時代劇のような

搾取され、どん底の生活を送っていたわけではない。

どちらかと言えば粉飾する捏造歴史観、逆に自虐的な捏造歴史観

これらが蔓延っていることが>>ALLのレスを見ても良く判るよ。

中国の金や満州を構成してきた人達ね。

ことの始まりは、お隣の韓国の韓国人研究者が遺伝子レベルで突き止めたもので今では世界的には通説。

ところが韓国の人は認めない、認めないどころか黙殺されている。

そりゃ大陸と地続きで有史以来、少なくとも14回の侵略と統治国家の交代を経験していれば

さもありなんでしょ?で、本来の朝鮮族は中国の吉林、黒竜江省、遼寧省あたりに暮らしていて

IDカードの民族欄に朝鮮族と記載のある人が約200万人、内モンゴル他で同化した朝鮮族の総数は数千万人に上るとされる。

エジプトの今の住民が「俺たちの先祖はピラミッドを作ったんだ」と自慢するのと同じで

ピラミッド建設時の住民は今のアラビーではなくギリシャ系の住民だったように百済や新羅の高等文明は

お前らの先祖じゃないだろ?・・・みたいな捏造が蔓延ってる。

逆に言えば、日本人は蔦谷重兵衛のみならず庶民は世界的にみても生活を謳歌していたし農民も時代劇のような

搾取され、どん底の生活を送っていたわけではない。

どちらかと言えば粉飾する捏造歴史観、逆に自虐的な捏造歴史観

これらが蔓延っていることが>>ALLのレスを見ても良く判るよ。

【デタラメの歴史を捏造した朱子学】

朱子学という学問がある。金(北方の遊牧民が建てた国)によって圧迫され、中原を追わ

れた宋の朱子という人物が確立した思想だ。江戸幕府の体制維持に有効である考えられ、

武士の作法の教科書とされた。その思想の特徴として、上下の身分の区別をやかましく言

うところがある。これは、全国の武士達に将軍に対する忠誠を誓わせる教科書としてはう

ってつけだ。ところが、朱子学はとんでもない諸刃の剣だった。朱子は自国が金に屈した

悔し紛れから、政治の道に覇道と王道の2つがあると唱えた。覇道は武力で国を治める政

治。王道は徳の力で国を治める政治。金は野蛮な覇道の国、宋は王道の楽土である。こう

声高に主張することで留飲を下げたが、もとより歴史の事実に反する。宋にしたところで、

武力で統一に成功した国だ。この王道覇道の捏造話を、日本の歴史に置き換えて、武士の

政治を覇道、天皇の政治を王道であるかのような物語をこしらえて空前の大ベストセラー

作家となった人物が頼山陽だ。太平記以来、読み物としての歴史を持たなかった知識人は、

こぞって山陽の著作を手に取ってた。その影響力は計り知れないものがあり、日本の正し

い支配者は天皇であり、武士は一時的に天皇から政権を与っているにすぎないと言う、そ

れまでだれも考えもしなかった偽りの歴史認識が幕末の武士の間に知らず知らずのうちに

コンセンサスとして浸透した。

朱子学という学問がある。金(北方の遊牧民が建てた国)によって圧迫され、中原を追わ

れた宋の朱子という人物が確立した思想だ。江戸幕府の体制維持に有効である考えられ、

武士の作法の教科書とされた。その思想の特徴として、上下の身分の区別をやかましく言

うところがある。これは、全国の武士達に将軍に対する忠誠を誓わせる教科書としてはう

ってつけだ。ところが、朱子学はとんでもない諸刃の剣だった。朱子は自国が金に屈した

悔し紛れから、政治の道に覇道と王道の2つがあると唱えた。覇道は武力で国を治める政

治。王道は徳の力で国を治める政治。金は野蛮な覇道の国、宋は王道の楽土である。こう

声高に主張することで留飲を下げたが、もとより歴史の事実に反する。宋にしたところで、

武力で統一に成功した国だ。この王道覇道の捏造話を、日本の歴史に置き換えて、武士の

政治を覇道、天皇の政治を王道であるかのような物語をこしらえて空前の大ベストセラー

作家となった人物が頼山陽だ。太平記以来、読み物としての歴史を持たなかった知識人は、

こぞって山陽の著作を手に取ってた。その影響力は計り知れないものがあり、日本の正し

い支配者は天皇であり、武士は一時的に天皇から政権を与っているにすぎないと言う、そ

れまでだれも考えもしなかった偽りの歴史認識が幕末の武士の間に知らず知らずのうちに

コンセンサスとして浸透した。

【国学者本居宣長の狂気】

本居宣長は日本文学史上の偉人だ。外国(中国)の影響を受ける以前の日本人精神や詩の

美しさを再発見した人だ。一方で、一人の人間としては、ほとんど狂人だった。彼によれ

ば、日本は世界の中心である。その理由は、天皇という神が創り治めた国だからである。

その証拠が、古事記であり、日本書紀である、ということになる。これに真っ向から反論

したのが怪異小説で有名な上田秋成だ。まず彼は、記紀のような伝説は世界の色んな国に

もある。決して日本だけのものではないと言う。また、世界地図を見れば(当時の江戸の

文人はすでに世界地図や地球儀を知っていた)、日本は世界の中心でもなければ、日本より

もはるかに広大な国がある。どうして、日本が世界の中心であると言えようかと、理詰め

に攻めよった。これに対して、宣長は一言も反論することをせず(しようにも出来なかっ

たのだろうが)、ただ日本は世界の中心である、神の国であると強調するばかりだった。秋

成と宣長、どちらに理があるか、いまさら言うも愚かなりだが、皮肉なことに歴史の勝利

者は宣長だった。万葉集を研究することで日本の真の姿を知ろうとする彼の試みは国学と

呼ばれ、武士の嗜みとして和歌詠む習慣とともに、武士のみならず多くの知識人の間に広

まって行った。

本居宣長は日本文学史上の偉人だ。外国(中国)の影響を受ける以前の日本人精神や詩の

美しさを再発見した人だ。一方で、一人の人間としては、ほとんど狂人だった。彼によれ

ば、日本は世界の中心である。その理由は、天皇という神が創り治めた国だからである。

その証拠が、古事記であり、日本書紀である、ということになる。これに真っ向から反論

したのが怪異小説で有名な上田秋成だ。まず彼は、記紀のような伝説は世界の色んな国に

もある。決して日本だけのものではないと言う。また、世界地図を見れば(当時の江戸の

文人はすでに世界地図や地球儀を知っていた)、日本は世界の中心でもなければ、日本より

もはるかに広大な国がある。どうして、日本が世界の中心であると言えようかと、理詰め

に攻めよった。これに対して、宣長は一言も反論することをせず(しようにも出来なかっ

たのだろうが)、ただ日本は世界の中心である、神の国であると強調するばかりだった。秋

成と宣長、どちらに理があるか、いまさら言うも愚かなりだが、皮肉なことに歴史の勝利

者は宣長だった。万葉集を研究することで日本の真の姿を知ろうとする彼の試みは国学と

呼ばれ、武士の嗜みとして和歌詠む習慣とともに、武士のみならず多くの知識人の間に広

まって行った。

【国体と明治政府の正当性】

薩長勢力にとっては、国学の流行や朱子学によってもたらされた王道思想はとてつもない

追い風となり、幕府を倒す大義名分そのものにさえなった。しかし、一方で幕府を倒した

後には、これがある種の足かせにもなった。なぜなら、徳川の政治に問題ありとして薩長

を中心とする勢力が武力で徳川を倒した。これは厳然たる事実だが。この単純極まりない

事実を認めてしまえば、明治政府を倒す第2、第3の「薩長」が現れかねない。それを避

けたい政府は、天皇の神聖をもって政府の正当性の拠り所とした。そして神聖なる天皇の

演出にとりわけ熱心だったのが薩の大久保利通であり、その面での後継者は長州の山縣有

朋だった。彼らの努力により国体(我が国は万世一系の天皇によって統治されるべきであ

る。またそれ故に世界に二つとない素晴らしい国であるとする絵空事。)という言葉が国

民周知の用語となる。

この天皇神聖を徹底的に悪用し、国民の言論を封殺し、テロで政治家を恐怖に陥れ、事

実上国家を乗っ取ったのが昭和の軍部だ。かれらは金欲しさに戦線を拡大した(戦争で手

柄を立てれば勲章がもらえる。勲章には恩給が付く)。そして遂には世界から孤立し、最期

はとうてい勝つ見込みのない大東亜戦争に突入して破滅した。

>>44>>45>>46>>47

話の内容あちこちに飛んでいて、要するに何が言いたのか分かり辛いが。

「国の頂点は天皇様なんだよ」「それが「国体」だったんだよ」

これに関しては、言語道断。奇違いカルト。

薩長勢力にとっては、国学の流行や朱子学によってもたらされた王道思想はとてつもない

追い風となり、幕府を倒す大義名分そのものにさえなった。しかし、一方で幕府を倒した

後には、これがある種の足かせにもなった。なぜなら、徳川の政治に問題ありとして薩長

を中心とする勢力が武力で徳川を倒した。これは厳然たる事実だが。この単純極まりない

事実を認めてしまえば、明治政府を倒す第2、第3の「薩長」が現れかねない。それを避

けたい政府は、天皇の神聖をもって政府の正当性の拠り所とした。そして神聖なる天皇の

演出にとりわけ熱心だったのが薩の大久保利通であり、その面での後継者は長州の山縣有

朋だった。彼らの努力により国体(我が国は万世一系の天皇によって統治されるべきであ

る。またそれ故に世界に二つとない素晴らしい国であるとする絵空事。)という言葉が国

民周知の用語となる。

この天皇神聖を徹底的に悪用し、国民の言論を封殺し、テロで政治家を恐怖に陥れ、事

実上国家を乗っ取ったのが昭和の軍部だ。かれらは金欲しさに戦線を拡大した(戦争で手

柄を立てれば勲章がもらえる。勲章には恩給が付く)。そして遂には世界から孤立し、最期

はとうてい勝つ見込みのない大東亜戦争に突入して破滅した。

>>44>>45>>46>>47

話の内容あちこちに飛んでいて、要するに何が言いたのか分かり辛いが。

「国の頂点は天皇様なんだよ」「それが「国体」だったんだよ」

これに関しては、言語道断。奇違いカルト。

空気読むとかのレベルじゃねーよ。

▲ページ最上部

ログサイズ:57 KB 有効レス数:46 削除レス数:6

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

歴史掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:海外では侍と持て囃されるが、本当の実態は